脚本家・港岳彦が語るキャリアの転機 『あゝ、荒野』がもたらした変化とは

『あゝ、荒野』(2017)、『ゴールド・ボーイ』(24)などを手掛けてきた脚本家・港岳彦さん。デビュー以降、途切れることなく活躍を続けてこられていますが、長いキャリアの中では大変な思いをしてきた時期もあったといいます。

これまでの歩みについて話を聞くと、脚本家としてのデビューのきっかけや、転機となった作品、リアルな金銭事情まで、率直に振り返ってくれました。脚本とともに「小説 #拡散」(プレジデント社)も手掛けた最新作『#拡散』への思いについてもお聞きしました。

30代半ばで脚本家デビュー キャリアを形づくった3人との出会い

脚本家になるための道のりには、コンクールの受賞や、映像や演劇の業界に入って現場で働きながら脚本を書くなど、さまざまな形があると思います。港さんの場合はどのようにキャリアをスタートされたのでしょうか?

小学生の頃に読んだ北杜夫のエッセイをきっかけに物書きに憧れて、高校時代に映画にのめり込んだことから脚本家という道を考え、高校卒業後は日本映画学校に進学しました。

日本映画学校を出て2年目には、大伴昌司賞(シナリオ作家協会主催のシナリオコンクール)を受賞したのですが、当然それだけで仕事が舞い込むことはなく。2008年に第4回ピンクシナリオコンクールで受賞できたのが『イサク』という作品で、30代半ばの頃でした。

そのコンクールは受賞すると映像化が約束されていて、そこに惹かれて応募したんです。

ちなみに、『イサク』の前に、『ちゃんこ』(06)で脚本家としてクレジットされているのですが、紆余曲折あって、僕は先輩の脚本家が書いた脚本の直しをしただけなんです。だから、本当の意味でのデビュー作は『イサク』になります。

受賞作は「月刊シナリオ」に掲載されて、その号を紀伊國屋書店で10冊ほど買い込んで、これまで名刺交換をした監督やプロデューサーに片っ端から送りました。そこから、ようやく仕事の依頼が来るようになって、それが続いて今に至るといった感じですね。

その『イサク』が、翌年の2009年に『獣の交わり 天使とやる』と改題して公開されました。

『イサク』は、いまおかしんじさんが監督を務めてくださって、同じ2009年には『ヘクトパスカル~疼く女~』で亀井亨監督ともご一緒しました。お二人とも、自分なりの美学を持っていて、“作家”として、やることとやらないことをきちんと線引きしていました。その姿勢から学んだことはとても大きかったですね。

僕も駆け出しでしたから、「何でもやります」と言いながらも、「何をやるべきか」を彼らの姿勢から教えていただいたと思っています。それと『ちゃんこ』のサトウトシキ監督は、あまりにも何もできなかった僕に、脚本の書き方をみっちり叩き込んでくれました。脚本家にとって「誰と出会うか」という巡り合わせは本当に大事だと思うのですが、この3人との出会いは特に大きかったですね。

映画を中心にコンスタントに新作が公開されていますが、映画の脚本家として生き抜いていくのは大変なことだとも聞きます。専業の脚本家として活動できるようになったのはいつ頃からでしたか?

それはすごく明確で、すべては壇蜜さんのおかげなんです。脚本家は、脚本料という形でギャラをいただくので、劇場公開のヒット=収入増となるわけではないんですね。ただ、DVDやブルーレイといったソフトが売れると二次使用料が発生します。壇蜜さん主演の『私の奴隷になりなさい』の脚本を書いたときには、DVDがすごく売れて、二次使用料が元の脚本料の何倍にもなったんです。そのおかげで家賃が払えるようになりました(笑)。それ以降は、専業の脚本家としてやっていけています。

脚本家の仕事の現実と転機 地獄のような日々を乗り越えて生まれた『あゝ、荒野』

リアルなお話をありがとうございます(笑)。一方、手掛けられた作品の中で、ご自身の転機となった作品はあるのでしょうか?

それはきっと『あゝ、荒野』ですね。亡くなられましたが、スターサンズの河村光庸さん(2022年没)から声を掛けていただいたのがきっかけでした。

河村さんは『新聞記者』(19)の藤井道人監督らを輩出した名物プロデューサーですが、寺山修司の小説を原作に、すでにプロットを書いていて「これを菅田将暉とヤン・イクチュンでやりたい」と。河村さんの思い入れがすごく強くて、いろいろな意味で鍛えられました。

河村さんは強烈な方で、作品に対する明確なビジョンを持っていたんです。監督を務めた岸善幸さんも自身の考えを持っている方なので、脚本の打ち合わせが6時間あったら、そのうち2時間はお互いに怒鳴り合っているような状況でした。終わるともうヘトヘトです。

あるとき、そんな打ち合わせの帰りに河村さんが「港くん、僕は君をスターにしてやるから」と言ってきたことがありました。僕は正直もううんざりしていたので「何を言っているんだ、この親父は」と内心思いながら、そっけない態度を取ってしまったのですが(笑)、それでも河村さんが作品に懸けるパワーはすさまじくて。結果的に、菅田さんが、その年の日本アカデミー賞主演男優賞を受賞するなど、作品としても評価をいただきました。

当時は朝から晩までヘロヘロになりながら脚本を書いていて、今思い返しても地獄のような日々だったのですが、この作品以降、仕事の依頼の種類が明確に変わりましたね。

確かに『あゝ、荒野』以降の作品群を拝見すると、メジャーな作品が多くなっています。

もちろんいわゆる小規模な作品のお話もいただくのですが、『あゝ、荒野』が自分にとって、一つの名刺代わりの作品になったという実感はあります。河村さんとはその後も『宮本から君へ』(19)や『MOTHER マザー』(20)でもご一緒しました。

お話しいただいたように、長年活動されていると、大変なこともやりがいを感じられることもあると思うのですが、脚本家として最も大切にされていることは何でしょうか?

「役者を輝かせたい」というのが一番にあります。高校生のときに、アル・パチーノやロバート・デ・ニーロ、ジャック・ニコルソンといった俳優たちの演技を見て、「演技ってすごい」と感動したんです。

今でもその思いは変わらなくて、「俳優が最高のパフォーマンスを見せられる脚本を書きたい」という気持ちが大きいですね。映画にはテーマやストーリーなど、さまざまな要素がありますが、俳優が輝いている瞬間を何より見たいんです。それが一番のモチベーションになっているのは間違いありません。

映画『#拡散』成田凌の“細胞レベル”の演技に驚いた理由

ここまで港さんのキャリアについてお聞きしてきましたが、新たに脚本を手掛けられた映画『#拡散』が公開されます。監督の白金さんが原案としてクレジットされていますが、本作はどういった経緯でスタートしたのでしょうか?

白さんとは『ゴールド・ボーイ』で、僕が脚本、白さんがプロデューサーという立場で初めてご一緒しました。その撮影が終わってしばらくしてから、高田馬場に突然呼び出されまして。「新型コロナのワクチンで夫を亡くした妻と、その妻を追いかける新聞記者。その2人で何か話を作れないか」と、かなりざっくりとした設定で相談をされたんです。

正直、それだけではピンと来なかったのですが、その後、2人でお酒を飲みながら話しているうちに、「妻を亡くした夫」の話なら直感的に書けそうな気がしました。なぜそう思ったのかうまく説明するのは難しいのですが。それと、後半にある出来事のアイデアが白さんから出てきたときに、「それならできる」と確信したんです。だから、物語の核となる要素は、すでにその場でできた感じでした。

主人公・浅岡信治を成田凌さんが演じられていますが、港さんはご自身のXで成田さんの演技を絶賛されていました。

成田さんの演技は本当にすごいんですよ。僕がイメージして書いたものを何倍にも膨らませて、頭からつま先まで細胞レベルで体現してくれている。この作品は重喜劇のつもりで書いたのですが、成田さんが演じている浅岡は、漠然と愚かなのではなくて、具体的に愚かなんですね。セリフの間とか、声の使い方といった本当に細かい部分まで、身体表現として落とし込んでいる。それは脚本家にはできないことで、完成した映像を見て、本当にびっくりしました。

今回は脚本だけではなく、小説も書かれていますが、どういう流れで小説を書かれることになったのでしょうか?

ノベライズ化の話は、撮影が終わった後くらいにあって、その時点では、特に自分で書くことは考えていませんでした。ただ、次第に「ほかの誰かに任せてしまっていいのかな」という思いが出てきたんです。

というのも、この作品はオリジナル脚本で、かなり際どい題材を扱っています。小説にするときには、より具体的な描写が必要になってきますが、作者である僕以外の人が、このセンシティブな題材への責任を持ちながら書くのは難しいんじゃないかと思ったんです。だったら、作品への責任を持つという意味でも、自分で書いた方がいいと考えて、小説も執筆することにしました。

それともう一つ、僕はノベライズというものが昔から大好きで。高校時代まで宮崎県で過ごしたのですが、映画館が一つしかないような地域だったので、東京で新作映画が公開されても、地元で観られるのは何カ月も後だったりするんですね。その公開されるまでの時間を埋めてくれるのが、ノベライズでした。

インターネットもない時代でしたから、ノベライズを何度も読み返しながら、「どんな映画なんだろう」と想像して、映画が公開されるのを楽しみに待っていました。だから今回、小説を書くときにも、映画と切り離したものにするのではなく、映画を観てくれた人が小説を読むことで、より楽しめるようにしたいと考えて、映画の内容をなるべく崩さないように意識して書いています。

脚本家になるには…出会いに対する「直感」を大切に

脚本家になるには才能だけではなく、続ける覚悟や、これまでのお話にもあったように、「誰と出会うか」という要素も大きいと思います。最後に、長年現場で書き続けてきた港さんから、これから脚本家を目指す方にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。

講師として脚本家を目指す人と接する機会も多いのですが、「才能のある人」を見つけることは、実はそれほど難しくありません。才能のある人というのは、大体わかるんです。逆に「才能がない人」を見抜くのは本当に難しい。才能がないと思われていた人が、後に売れっ子になって、すごいものを書くようなケースもあるからです。

僕の日本映画学校からの師匠に馬場当という脚本家がいます。『復讐するは我にあり』(79)などの脚本を書いた人ですが、師匠がよく言っているのが「才能5割、運5割」という言葉です。才能がないと思われていた人でも、才能を伸ばしてくれる人と出会って成功することもあるし、逆に才能のある人でも、よくない人に出会って潰されてしまうこともあります。

だから、「自分には才能がない」と思って、見切りを付けようとするとき、その決断が本当に正しいのかどうかは、もう一度考えた方がいいのかもしれません。

出会いに関しては、誰にもコントロールできませんが、「直感力」を磨くことはできると思います。その人に付いていくべきか、離れるべきか。それは最初に出会ったときに、直感でわかるものだから、その感覚を磨くことが大切だと思います。

インタビューを終えて

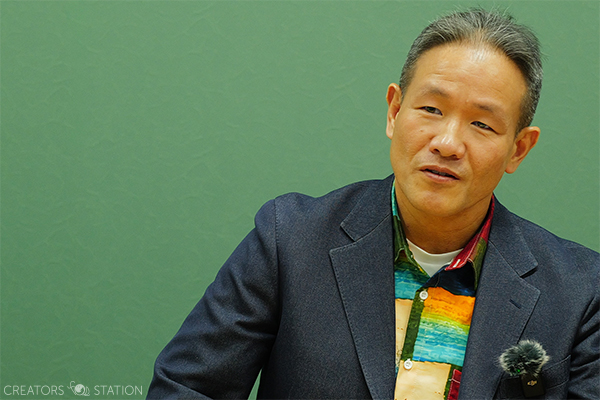

インタビューが終わると、「こんなに生々しい話で大丈夫でしたか?」と笑顔を浮かべていた港さん。リアルなお話の数々からは、脚本家という仕事において、「書く」ことと同じくらい「人との出会い」が大切であることが伝わってきました。脚本家を目指す人にとって、本記事がキャリアを考えるヒントになれば幸いです。

取材日:2025年12月15日 ライター:堀 タツヤ スチール:岡﨑 祥太郎 動画撮影:浦田 優衣 動画編集:鈴木 夏美

©2026 #VIRAL PRODUCTION COMMITTEE

『#拡散』

2026年2月27日(金)公開

出演:成田凌、沢尻エリカ ほか

原案・編集・監督:白金(KING BAI)

脚本:港岳彦

©2026 #VIRAL PRODUCTION COMMITTEE

ストーリー

富山県の小さな町で介護士として働く浅岡信治(成田凌)。ソロキャンプが趣味で寡黙な性格の彼は、派手好きでSNSでの動画配信やアイドルの推し活に夢中な妻・明希(山谷花純)との間に温度差を感じながらも、それなりに幸せな日々を送っていた

だが、2人のささやかな生活は、ある日を境に一変する。地域のクリニックでワクチンを摂取した翌日、明希が自宅で帰らぬ人となってしまったのだ。失意に暮れるなか、愛する妻が亡くなった原因はワクチンにあると考えた浅岡は、妻の遺影を抱えて担当医師・高野(淵上泰史)を激しく糾弾する。対する高野は「僕にできることがあったら遠慮なく仰ってください」と言うものの、自らの非を認めようとはしない。やりきれない思いは怒りへと変わり、浅岡は雨の日も風の日もクリニックの前に立ち、無言の抗議を続ける。

そんな彼に目を付けたのは、とある事情で地方紙に異動となった記者・福島美波(沢尻エリカ)。

上昇志向の強い彼女が「反ワクチンとかどうでもいい。泣ける記事になります」と上司の反対を押し切って世に出したその記事はネットを中心に大バズし、拡散に次ぐ拡散で彼は一躍時の人に。同僚の勧めでSNSのアカウントを開設した浅岡はあっという間に万超えのフォロワー数を誇るインフルエンサーとなり、“反ワクチンの象徴”として祭り上げられていく。

“民意”を得たことでSNSに取りつかれ、高野クリニックの前でライブ配信を行うなど、バッシングを繰り返すなど、日ごとにエスカレートしていく浅岡。彼のシンパが過激な陰謀論者となって暗殺事件を起こしたことで狂騒はさらに過熱し、界隈で人気の“世直し系ユーチューバー”とのコラボによって浅岡は手の付けられない存在になっていく。福島による再三の忠告も無視し、「あっという間に仕上がりましたね」と嫌味を言われても、浅岡は止まらずに突き進んでいく。そんな彼の前に意外な人物が姿を現し、衝撃的な事実を告げるのだった……。

狂気が蔓延する時代と社会に踊らされ続けた男が、混沌の果てに見た景色とは――