宮本亞門「裏方として舞台の人たちを支えたい」ひきこもりも経験した、舞台人としての50年

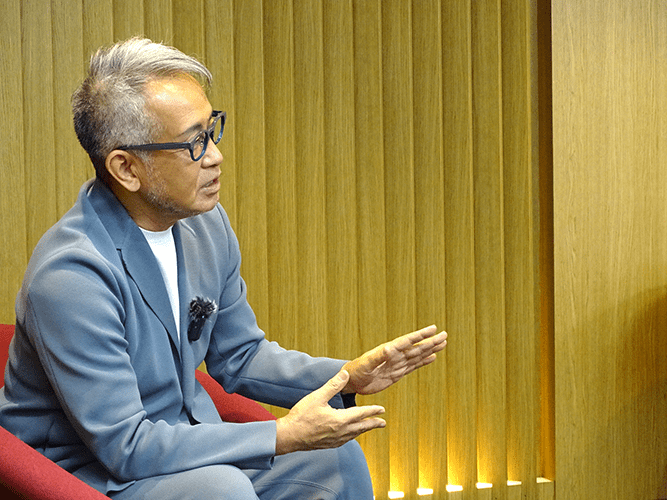

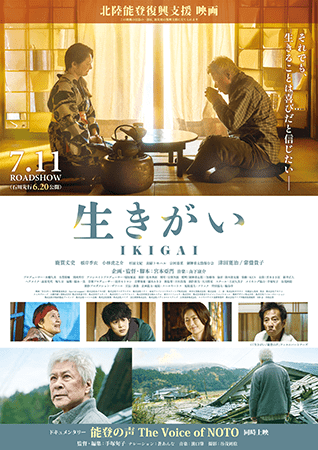

舞台でのキャリアは50年近く。演出家の宮本 亞門(みやもと・あもん)さんが、地震や豪雨災害に見舞われた能登半島を舞台とした北陸能登復興支援映画『生きがい IKIGAI』で約30年ぶりにメガホンを取った。

宮本氏が監督・企画・脚本を務めた同作は、自身が災害ボランティアにおもむいた能登半島で「あなたはボランティアなんてしなくていい。この状況をなるべく多くの人に広めてほしい」と言われたのが原点に。映画にかける思いを、自身のキャリアとともに聞いた。

1998年以来の監督作は災害ボランティア経験が原点に

短編映画『生きがい IKIGAI』は、1998年公開の映画『BEAT』以来の監督作に。演出家として数々の舞台を手がけていますが、本作にあたっては「映画」に強いこだわりがあったのでしょうか?

いえ、やはり僕は舞台の人間ですから、最初から「映画を撮ろう」と思っていたわけではないんです。作品の原点としては、2024年1月に発生した「令和6年能登半島地震」でのボランティアの経験でした。現地の方から「あなたはボランティアなんてしなくていい。この状況をなるべく多くの人に広めてほしい」と言われて、とっさに「発信するにしても舞台では作りづらいので、難しいかもしれません」と返してしまったのがずっと心に引っかかっていたんです。

その後、2024年9月には現地で「令和6年9月奥能登豪雨」が発生しました。

はい。土砂災害のニュースに映る現地の方々が「これ以上、何を頑張ればいいのか」「もうやる気が出ない」と語っているのを見て、何かしなければと思いました。現地にもう一度足を運び「そこに住む方々の心の中をちゃんと伝えたい」という衝動に駆られて、舞台でなくてもかまわない、短編映画でもいいから「何か、形に残そう」と考えました。

ただ、監督・脚本・企画を務めた映画製作にあたって、慣れないフィールドでの作品づくりには苦労もあったのではないでしょうか?

過去に製作したとはいえ未知の分野ですし、子どもがふと大人の世界に飛び込んだような感覚でしたね。何が必要かも分からず「そんなことも知らないの?」と言われたりして「すみません」と謝ってばかりでした(笑)。ただ、60代半ばで初心に戻ってチャレンジできて、活力も湧いたんです。生きる希望を取り戻す人たちが登場する本作でしか味わえないパワーも感じられましたし、映画の世界に身を置けた時間は貴重でした。

能登半島に生きる人びとの過去を「想像できるような物語に」

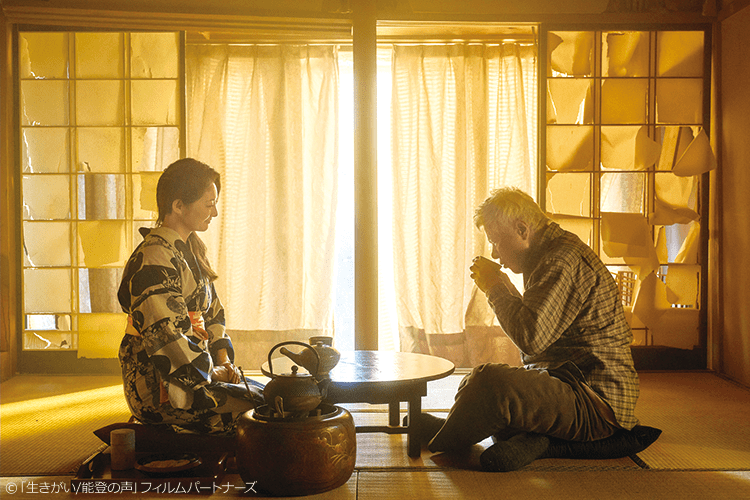

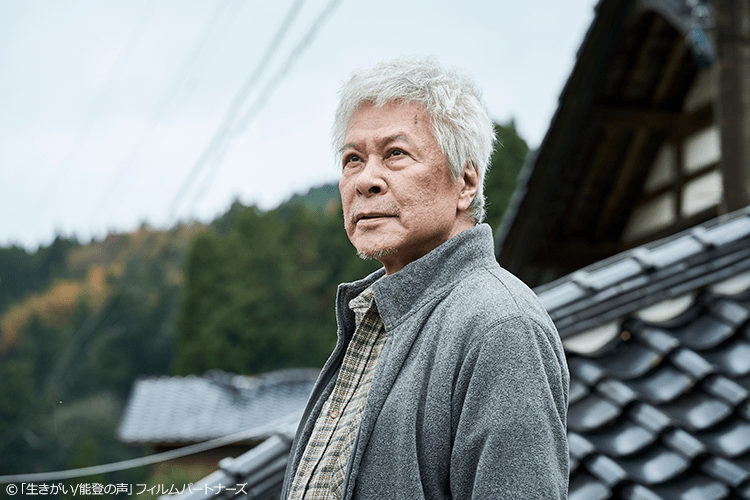

物語は、鹿賀丈史さん演じる元教師で「黒鬼」と呼ばれる信三を中心に展開します。自身と同じく、大切な人を亡くしたボランティアの青年とやがて心を通わせる物語の構想は、どのように広げられたのでしょうか?

実は当初、主人公を女性にしようと考えていました。ただ、被災地のボランティアセンターで現地の方々からお話を伺うにつれて、変わっていったんです。生の声にふれてみると、ボランティアの方に「そばに来るな」と怒鳴る人もいれば、その場では「ありがとう」と言っても帰った自宅では急に孤独に襲われる人もいて、それこそが人の痛みのリアルなんです。

きれいごとだけでは生きられないのが人間で、それぞれが痛みを抱えている。劇中で、亡き妻の形見の茶碗を若いボランティアが捨てようとして、黒鬼が怒るシーンも、現地の方々の声を受けて反映しました。善意で来たと分かっていても「ありがとう」と返せる余裕がない、むしろ「死んだ方がいい」と思う男がいたらどうかと仮説を立て、物語を具体化していきました。

黒鬼のモデルとなった方も、現地にいたんでしょうか?

いらっしゃいました。ただ、本人にお会いしたわけではありません。「あの人は誰かが私物にふれるだけで怒鳴るし、ボランティアも受け入れない」、「手伝いに来たのに『うちのモノに触るな!』と怒られた」という噂を、現地で聞いたんです。ただ、それもアリなんですよね。

若いボランティアが茶碗を捨てようとするとき「このコップはゴミですよね?」と黒鬼に問いかけるやりとりも、実際の話がもとになっています。現地でボランティアの方が「これゴミですね。捨てておきます」と言って、相手の返事を聞かずに捨ててしまい、その家の奥様が悲しんでいた話を聞いたんです。そうした話を一つひとつ組み合わせて「この人たちの過去を、少しでも想像できるような物語に」と思っていました。

撮影中には「こんなに楽しいことはないわよ」とうれしい一言も

撮影を追った手塚旬子監督によるドキュメンタリー「能登の声 The Voice of NOTO」では、2024年12月1日から 行われた現地ロケの様子が記録されていました。

ロケハンは「奥能登豪雨」直前の8月で、すでに悲惨な状況でした。現地で「12月中旬から雪が降りはじめる」と聞いていたので、被災地のリアルを映像に残せるギリギリの時期に撮影したんです。ロケを行ったのは、重機によって瓦礫を撤去し、更地にする作業がはじまる時期でした。すでに、黒鬼の住む家は撤去されていますが「この潰れかけた家屋がもうすぐなくなる」と思うと、予定していた春頃の撮影では間に合わないと判断して、急遽、スケジュールを前倒ししました。

撮影前後で、被災地への思いに変化はあったのでしょうか?

現地の方々に勇気づけられました。災害によって家も仕事も失って、再建のめども立たない。僕だったら「家から出る気力すら失ってしまう」と、想像していたんです。ただ、現地の方々は率先して「手伝わせて」と言ってくださって、「何もすることがないのは、どれだけ辛いか分かりますか?」とおっしゃっていたのを聞いて、ハッとしました。

劇中の序盤に出てくる体育館では、30人以上の方が小さなテントで生活されていたんです。撮影中には「手伝うよ」と協力してくださる方がたくさんいて、「こんなに楽しいことはないわよ。だから、うれしい」とおっしゃる姿に涙が込み上げてきました。正直、撮影前は「よけいなことをしないで」と邪険にされる不安もあったんですが、現地の方々の温かさに撮影クルーの僕らも支えられました。

私自身、これまで災害とは縁遠かった地域で住んでいまして、今作を見て「知った気になっていいのか」と葛藤も生まれました。過去に何らかの災害で被災された経験を持つ方だけではなく、私と同じような方に、本作をどう見ていただきたいのかも伺いたいです。

世界のどこで暮らしていても、災害は避けては通れないと思うんです。だから、いつか訪れるかもしれない日のために「他人事じゃない」という気持ちは大切ですし、誰だって人生で一度は「ダメだ」と思う瞬間は味わうはずなので、そんなときに、本作がわずかな心の支えになるのならうれしいですね。能登半島の素晴らしさもその目で見て感じとってほしいですし、心が完全に折れる前に「お茶を淹れる」とか、本作がささいな一歩を踏み出すきっかけになるのなら本望です。

タイトルのとおり、人それぞれの「生きがい」にも寄り添うはずです。

現代では目標を具体的に数値にして、そこに邁進する文化が定着していますよね。そんな時代で、「生きがい」という言葉は漠然とした印象もあるし大げさに聞こえるかもしれません。ただ、僕は「今日を生きている」と感じられる方がよっぽど尊いと思っています。

朝起きて窓を開けたら「いい天気だな」と思ったり、温かいお茶を1杯飲むだけでホッとしたり、小さな幸せを感じられる力を日本人は持っているはずなのに、目標に向かって「しっかりしなきゃ」と何かを急き立てられるかのような空気に飲み込まれている気もするんです。だから、本来ある「当たり前の幸せ」を思い出してほしいというメッセージを、今作のタイトルに込めました。

実家の喫茶店で役者を鼓舞する母の生き方に惹かれて

大学時代、ミュージカル『シーソー』のダンサーとして舞台の世界へ飛び込んでから、50年近くになります。ルーツとして、ご実家が新橋演舞場前の喫茶店で、お母様は元松竹歌劇団のレビューガールをされていたそうですね。

50年近くと聞くと、ゾッとしますね(笑)。ただ母と違い、喫茶店のマスターだった父は真逆のスタンスでした。父からは「舞台なんてやめろ。気が済んだなら、店を継げ」とよく言われていたんです。でも、母が舞台にかける情熱は幼い頃からよく見ていました。

喫茶店に来る役者さんを見て「あの人は頑張っているのよ」と教えてくれたり、役者さんにも「このコーヒーおいしいでしょ。いってらっしゃい!」と気さくに声をかけていました。父は「またニコニコしやがって、恥ずかしい女だ」なんて、照れくささもあるのか愚痴ってはいましたが(笑)。どっちの人生が好きかと思ったときに、僕が選んだのは迷わず母の生き方でした。

レビューガールとして舞台に立っていた姿というより、生き方そのものに惹かれたんですね。

まさしく、そうです。自信がなかったはずの人が、無心で舞台へ立つことによって変わっていく。母も、そんな人だったんです。子どもながらに、実力がないと思い込んでいた人が、舞台で魅力を引き出されていく姿を見ながら「人ってこんなに変われるんだ」と思っていました。入り口こそダンサーでしたが、いずれは「裏方として舞台の人たちを支えたい」と考えたのが、原点でした。

高校で引きこもった時期は、振り返れば「財産」

意外でしたが、宮本さんは高校時代にひきこもっていた時期もあったそうですね。当時の経験は、今の自分にどんな影響を残しているのでしょうか?

当時、自分には価値がないし「死んだ方がまし」とすら思っていたんです。義務教育も大嫌いで、親に「なぜ毎日、学校に通わなければいけないの?」と聞いても「みんながやってることだから」と返されて、僕は「なぜ、みんなにならなきゃいけないの?」と悶々としていました。特に、厳しかったのは父ですね。「慶應義塾大学に入れ」と口うるさく言われるのも嫌でした。でも、ひきこもった1年間で徹底的に自分と向き合ったのは、振り返ると「財産」でした。

演出家の仕事に興味を持ったのは、その頃だったんでしょうか?

はい。部屋にこもってレコードを聴きながら、パンツ一丁でノリノリで踊っていたんですよ(笑)。誰にも見せられない光景でしたけど、僕にとっては大切な時間でした。目をつぶって音楽を聴いてみるとパーッと色が広がるような、感受性が爆発する体験をしたんです。その後は高校に復帰して、大学への進学後に「僕の味わった世界を伝えるには、人前に出るしかない」と思って、20歳でミュージカル『シーソー』のオーディションを受けました。そこからの20代は、葛藤と挑戦の繰り返しでしたね。

21歳で経験した母との別れが「スタート地点」に

これまでの道のりで、大きなターニングポイントはあったのでしょうか?

母のことですね。21歳のとき、僕がダンサーとして出演する舞台の初日に実家で倒れて、そのまま亡くなってしまったんです。当日、舞台から母が座るはずだった席を見るのは辛かったですね。油断すると、涙が込み上げてきそうなほどでしたが「絶対に泣くな」と自分に言い聞かせて、最高のパフォーマンスを見せようと心に決めました。あの日のステージは、自分の「スタート地点」だったと思います。

その後、演出家となってからは数々の作品を手がけられて。2004年には演出家として、ミュージカル『太平洋序曲』で“東洋人初”のブロードウェイデビューを果たしたのも、大きなターニングポイントだったのではないでしょうか?

そうですね。ニューヨークの「リンカーンセンター・フェスティバル」に参加して、日本人のキャストで上演した『太平洋序曲』の初日に、演出家としての自信を持ちました。とても難解な作品で、正直、伝わるかどうか不安だったんです。ただ、終演後に巻き起こった異様な熱気を見たとき「この仕事を続けていいんだ」と、心から思えたんですよね。「こんなに難しい作品でも、人ってこんなに喜んでくれるんだ」と気づけたのは、大きかったです。

クリエイターに必要な軸は「自分は何をしたいのか」

60代になってからはがん治療も経て、NHK朝ドラへの初出演、そして、約30年ぶりの映画監督と、様々な挑戦も重ねています。67歳の現在、どのようなビジョンを描いていますか?

正直、どこへ向かっているのかとは自分でも思います(笑)。でも、毎回「チャレンジしたい」という思いが、先にあるんですよ。演劇だから、映画だから、俳優だから……と縛られるのは好きじゃないんです。新たな監督作『生きがい IKIGAI』でも、当初は「被災地で撮影なんてありえない」、「現地の人たちの邪魔になるからやらない方がいい」と反対されましたが、実現したら、現地の方からたくさんのエネルギーをもらうことができたんです。これからもきっと死ぬまで、人との出会いを活力に代えることを何かしら、続けていくんだろうと思います。

最後に、成功を夢見るクリエイターへのメッセージもお願いします。

何をもって「成功か」を、定義することが大切だと思います。有名になることか、それとも、お金を稼ぐことか。他にも、納得できるモノを作りたいという人もいれば、刺さる人にだけ刺さるモノを作りたいという人もいるとは思いますが、何が正しいかはそれぞれでいいんです。世間では「正解」を求める風潮もありますし、SNSで成功しているように見える誰かと比べやすい時代でもありますよね。ただ、「自分は何をしたいか」の軸を持っていないと、振り回されてしまいますし、周りとの違いを怖がらずに、自分を信じて突き進んでほしいです。

取材日:2025年6月5日 ライター:カネコシュウヘイ 動画撮影:浦田優衣 動画編集:鈴木夏美

北陸能登復興支援 映画『生きがい/能登の声』

2025年7月11日(金)併映

■映画『生きがい IKIGAI』

脚本・監督・企画:宮本亞門

出演:

鹿賀丈史 根岸季衣 小林虎之介 津田寛治 / 常盤貴子

制作プロダクション:ザフール

企画協力・配給:スールキートス 配給協力:フリック

映画公式サイト:https://ikigai-movie.com

映画SNS:https://x.com/ikigai_movie

■『能登の声 The Voice of NOTO』

監督・編集:手塚旬子

ナレーション:蒼あんな

音楽:溝口肇 撮影:谷茂岡稔

プロデューサー:木幡久美 古賀俊輔 木村吉孝

企画協力・制作プロダクション:ザフール

nexus 宣伝:満塁

企画協力・配給:スールキートス

特別協力:輪島市

協力:映画「生きがい IKIGAI」出演者・スタッフの皆様、宮本亞門監督

©「生きがい/能登の声」フィルムパートナーズ