「表現の楽しさを伝えたい」演出家・万田祐介さん ミュージカル「ミツシマ」への挑戦と、モノづくりの原点

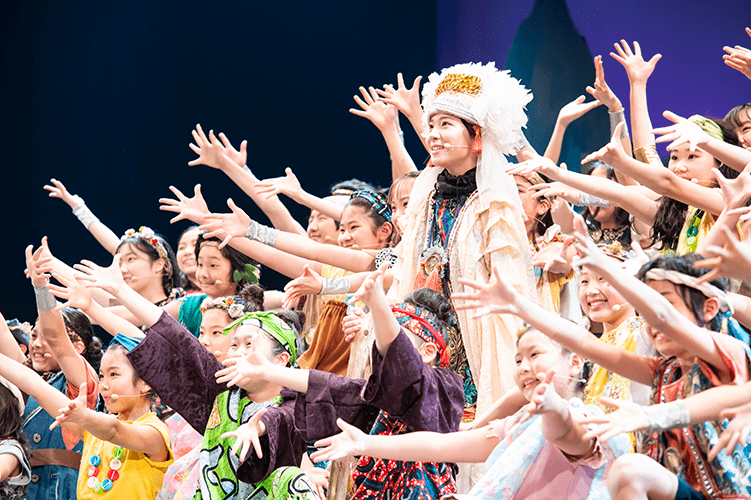

次世代の子どもたちの教育と、新たなクリエイター誕生に貢献すべく立ち上げられたプロジェクト「FELLOWS仲間・子どもミュージカル」。本プロジェクトでは、表現する楽しさを知り、子どもたちの健全な成長を目指し、2023年から「ミツシマ」というミュージカル公演を定期的に行っている。その脚本・作詞・演出などを手掛けるのが、俳優であり演出家の万田祐介さんだ。

今回は万田さんに、直近で行われた第3回公演「ミツシマ」の背景と、子どもたちに伝えたかったメッセージについてインタビュー。自身がミュージカルに出合ったきっかけやモノづくりの原点など、そのキャリアにも迫った。

ひとつの発見が世界を変える─楽園を巡る冒険譚「ミツシマ」

2025年2月16日に、‘23年から毎年続けてきたFELLOWS仲間・子どもミュージカル「ミツシマ」の第3回公演が好評を博し幕を閉じました。これまでと比べていかがでしたか?

初回公演の際は結構ドタバタでしたね。スケジュールはもちろん、子どもたちの体調や予定を考慮しながらだったので、稽古で全員揃う時間があまりとれなかったんです。

今回も慌ただしかったですが、前回公演と比べてシーンや演出を増やしたり、曲や歌も新たに加えたり…。毎公演ごとにキャストもがらりと変わるので、基本ストーリーを軸に、公演ごとに台本も都度書き直すようにしています。

客席をダイナミックに使った演出など、こだわったポイントも随所に見られました。脚本/演出である万田さんとしては、「ミツシマ」においてどんな部分にこだわっていますか?

まず意識したのは、お客さんを飽きさせないことです。脚本の性質上、観客が見ているだけの時間があるので、そのタイミングを見計らって役者たちを観客の近くで演技させたり、流れる音楽の量を気持ち大きめにしたりと、工夫を凝らしました。

やはり生の舞台の醍醐味は、物語性や演技それだけでなく、お客さんと体験を共有することにあると思います。なるべく置いてきぼりにならないよう、演奏のタイミングや役者の細かな動きまでこだわりました。

「ミツシマ」では子どもたちが演技しますが、本番を振り返ってみていかがですか?

今回のキャストは小学3年生から高校3年生までの総勢41人でしたが、彼らはみなプロの役者ではありません。でも、それこそが子どもミュージカルの魅力だと考えています。

本格的に演技を習っているわけではない分、枠や型にはまっておらず、気持ちが全面に演技に乗っかっているんです。なるべく稽古場でもその熱量を引き出そうと思い、稽古に臨みました。稽古は本番までに30回以上、時にシビアな空気になることもありましたが、演技面、歌唱面だけでなく、チームとして作品に臨む姿勢を指導しつつ、個性をなるべく活かせるよう、一人ひとりにも向き合いました。

子どもたちに伝えたかった、仲間たちとともに生きること

改めて、2023年から始まった「ミツシマ」のストーリーはどのように決まっていったのでしょう?

まず劇場が決まった後、その空間を活かすために何ができるか?という点から考えていきました。キャストは全員子どもたちなので、大人と比べると体格的にダイナミックな動きがなかなか伝わらない。ですので、なるべく空間を使って広がりのある作品にしたいと思ったんです。

「空間」「広がる」という意味で最初は宇宙を舞台にした話にしようかと思ったのですが、なかなか筆が進まなくて…。そこでふと、設定などは一旦置いておいて、子どもたちの“体験”にフォーカスした物語にしてはどうか?と思い、楽園である「ミツシマ」に子どもたちが冒険しに行くお話に変更しました。その後、具体的なシーンを決める中で、観客席を存分に使って波を演出したり、子どもたちを客席から登場させたりと、細かな演出を決めていきました。

本作を通じて、演じるキャストに感じてほしいことはありましたか?

一番の核として、子どもたちが「実感を持てる話にしたい」という思いがありました。

実感、ですか。

人間一人ひとりにはみな違う個性があって、他人と関わることで自分も成長し、自分の存在を確立します。他者の存在を受け入れて、認め合い、仲間と出会って何かを生み出すという体験を、物語だけでなく、演じる子どもたちにも感じ取ってほしいという思いが、「ミツシマ」のテーマにもなっています。

ただ、練習はチームで行う以上、こちらの伝えたいテーマが独り歩きしてしまうと、子どもたちも混乱してしまいます。「この台本を見てどう思った?」「この舞台で何が伝えられると思う?」とヒアリングしてお互いの理解を深めていき、ときにはミツシマ会議という場を設けてチームワークを強化できるよう取り組みました。

万田さんのお気に入りのシーンはありますか?

最後のラストナンバーで「新しい道へ」という曲を子どもたちが全員1列になって歌うのですが、それを歌い終わった後の表情の演技です。物語には、違う者同士が触れ合いながら、大変なことがあっても、少しでもいいから前に進み、生きる、生き抜く…というテーマがあります。そのテーマが一番伝わるのが最後の子どもたちの表情ですし、この作品のすべてが出る瞬間でもあります。

その表情が少しでも長く、観客の皆さんにも伝わるよう、歌い終わりの後奏も長めにしてもらいました。「よし、やるぞ」と前を向く子どもたちの姿を見て、等身大の彼らの魅力が観ている人たちに伝わればうれしいです。

モノづくりの原点となった、絵画教室での経験

万田さんは現在、子どもミュージカルや俳優業をはじめ、「演じる」という分野において活躍されていますが、もともと興味がありましたか?

叔父が映画監督で、父も映画好きだったので、幼いころから私も映画をよく見ていました。休みにコンサート連れて行ってもらったこともあり、興味はありました。

振り返ってみると、小学校1年生のときの経験が一番大きかったと思います。当時通っていた絵画教室に画家として活動していた植竹邦良(※)先生がいました。毎回、絵本の物語を読んでくれるのですが、その後に、「自分の中で印象的に感じたシーンを描いてごらん」と言われて各々が描く時間があり、それがすごく楽しくて。6年間、その絵画教室に通い続けた経験が、何かを生み出すというモノづくりのベースになったと感じますね。

※植竹邦良(1928-2013):猪熊弦一郎主宰の「田園調布純粋美術研究所」に通い、画家として活動を開始。夢想的な作品空間構成や、奇妙なモチーフが入り乱れるダイナミックな世界を生み出した。

その後、高校卒業後は玉川大学文学部芸術学科に入学。在学時はミュージカル部に所属しますが、やはり演劇の道を目指して入学を?

いえ、実はそうではなかったんです。自分は小学校から高校まで野球部で、大学もずっと野球をやろうと思って入学しました。ですので、特に演劇とは縁がない中学・高校時代でしたね。ただ音楽は好きで、夏の大会で負けてしまった後、仲間たちと文化祭でバンドでもやろうか?という話になり、卒業前はバンド活動に勤しんでいました。

では、大学でミュージカル部に出合ったきっかけは何だったのでしょう?

先述のとおり、野球がやりたくて玉川大学に入ったのですが、新歓でいろんな部活やサークルを見学する中でミュージカル部に誘われて。その先輩がすごく可愛かったので、ヒョイヒョイついて行ったんです(笑)。

もともと美術・音楽・映画が好きだったのでミュージカルにも興味自体はありましたが、入るつもりはありませんでした。でも、そんな軽い気持ちで公演を見たら、レ・ミゼラブルの「One Day More」という曲に感動してしまって。歌詞は英語でダイレクトに内容を理解できるわけではないですが、公演そのものに圧倒的なエネルギーを感じたんです。

歌っている人たちも学生で、プロではないはずなのに、一つの作品をつくる姿と一生懸命さに心を打たれて。ミュージカルの面白さを知ったきっかけでした。

表現することの楽しさは、自分にしか見つけられない

大学卒業後は数々の舞台に出演し、堤幸彦監督、万田邦敏監督作品にも出演されるなど俳優として活躍する一方、2012年からは子どもミュージカルをはじめ、演技を教える活動に注力されています。どのような転機があったのでしょう?

大学の専攻が芸術学科だったので、芸術と教育をどう結びつけるか?というテーマに触れることが多かったんです。その影響もあり、俳優として活動し、40代ぐらいで後進の育成に携わりたいという目標がありました。

その後、2010年に横浜市が開催するミュージカルに出ることになるのですが、そこには小学校1年生から80代まで、合計で60~70人ほどのキャストがいました。ただ、とてもいい演技をする子どもたちが多い中、主役をはじめ、いい役は大人が配役されてしまうんです。子どもたちをもっとフューチャーできないかな…と思い、かねてからの目標だった後進の育成に取り組むためにも、2012年に赤い靴記念文化事業団に相談して、子どもミュージカルを始めました。

演じる側から教える側になって気づいたことはありましたか?

役者の経験がある分、演者の気持ちがわかるので、演技のアドバイスはしやすかったです。ただ、チーム一丸で作品をつくるためには、教えるだけでなく全体を仕切る・見渡すという力も必要になります。

また、子どもミュージカルは教育的な側面も強く、ただ演技を教えるだけでは子どもたちのためにはなりません。かと言って、上から言い過ぎると萎縮してしまうので、自分を「先生」だと意識させないよう、子どもたちと同じ目線で練習に臨むようにしました。現在の「ミツシマ」でも、子どもたちにもっともっと、表現することの楽しさを知ってほしいですね。

万田さんにとって、表現の楽しさとはどこにあると考えていますか?

自分の作品を完成させること。そして、その作品を人に見せることが、表現のゴールであり楽しさだといえます。「ミツシマ」も、舞台の脚本や演出自体は完成していますが、お客さんに見てもらうことが一番の目的です。見てもらうことで表現の力もつくし、普段の生活に戻ったとき、その経験が大きな糧になるはずです。

とは言ったものの、あまり自分でも明確ではないんですよね。

明確ではない?

一言でまとめられるほど、表現の世界は簡単でないですし、演者の感じ方も十人十色です。子どもミュージカルでも、脚本や演技に対する感想は全員違いますし、これだ!という定義もない。

ただ、全員で意見を言い合ったり、時にはぶつかったりしながら認め合い、作品をつくるという経験は大きな財産になります。「あのとき大変だったけど、楽しかったな」と子どもたちが思ってくれれば、どこかで下を向いたとき、顔を上げる力になるはず。そう信じて、子どもたちと向き合っています。

失敗も、挫折も、すべては人生というドラマとなる

2025年8月には、「ミツシマ」初の沖縄公演が開催されます。改めて意気込みを教えてもらえますか?

沖縄は、普段の自分の感覚と違う生活習慣や風土もあると思いますし、沖縄でどんな「ミツシマ」を見せられるだろうと、今から楽しみです。イメージですが、沖縄は気候も暖かいし、常に自然の恵みを感じられることが、ミツシマと共通する部分もあると思います。

あとは音楽も独自の発展を見せる土地で、住民の皆さんも音楽に精通している人も多い。キャストも新しく変わるので、沖縄独特のリズム感を持ったメンバーが多くなれば、いつもの「ミツシマ」と一味違うものが作れるのではと期待しています。

新しい「ミツシマ」楽しみにしています!最後になりますが、日々、表現に携わるクリエイターの方々にアドバイスをお願いします。

自分が好きで興味がある分野って、意外と自分でも気づけないと思います。でも、必ず心にはそのカケラが残っているはず。「興味あるけど、やめとこうかな…」と心に蓋をせず、どんどん動いてみてほしいですし、自分の理想どおりにいかなくても、その経験が自分のドラマになり、モノづくりのネタになるかもしれない。やめようと思うのは簡単ですが、大変なことも面白がって受け止めてみてほしいです。

もう一つは、人の話をよく聞くこと。相談をする・意見を聞く・質問する…など、人に聞いたほうが自分の意見もまとまるし、何より自分を知ることができます。ずっと一人で考えていたら可能性も広がらないので、日々発見するために動く、どんな経験も面白がることを意識してみてほしいです。

取材日:2025年3月6日 ライター:FM中西 スチール:あらいだいすけ 動画撮影:浦田優衣 動画編集:布川幹哉

FELLOWS仲間・子どもミュージカル

子どもの情操教育のため、そして次世代クリエイター誕生に貢献すべく立ち上げられたプロジェクト。表現教育(演劇教育)を通して、表現する楽しさはもちろん、自己肯定感の向上や子供の健全な成長、そして幸せにつながっていくことを目指しています。

FELLOWS仲間・子どもミュージカル 公式サイト

X:@fellows_musical

Instagram:fellows_kodomo_musical

東京で2023年2月の初上演以来、3年連続で上演され好評を博した

『ミツシマ』が沖縄に上陸!

第1回目となる沖縄公演は、2025年8月2日(土)・3日(日)、アイム・ユニバースてだこホール(小ホール)での開催が決定、出演者を募集中です。

◾︎対象

小学校3年生~高校3年生

詳しくはホームページをご参照ください。

https://www.fellow-s.co.jp/kodomo-musical/okinawa.html