テクノロジーとモノづくりを“楽しむ才能”のためにGIFTechが目指す「共創」の場づくり

近年、ハッカソンという取り組みが広く知られるようになってきました。もともとはエンジニアが短期間でアイデアを形にし、成果を競う開発イベントとして認知されてきたこのスタイルに、新たな意味を加えているのが「GIFTech(ギフテック)」です。

GIFTechは、株式会社レアゾン・ホールディングスのシニア・クリエイティブディレクター、大泉共弘さんの発案により、2024年にスタートしました。エンジニアとクリエイターが混成チームを組み、エンタメや伝統文化、社会課題をテーマに「問い」を立て、テクノロジーで形にしていく…。競争ではなく「共創」を通じて、才能が開花する環境をつくることを目的としたプロジェクトです。

2024年春には「N1エンジニアリング」をテーマに、ユーザーに寄り添う情報設計とは何かを模索する取り組みを実施。チームにはモデル・タレントのゆうちゃみさんも参加し、等身大の悩みを起点に「自分専用のお悩み相談AI」の開発が行われました。そんなGIFTechはどのようにして生まれ、いま何を目指しているのでしょうか。大泉さんにお話を伺いました。

「エンジニアは作り手である」から始まった

あらためて、GIFTechというプロジェクトはどのような経緯で立ち上がったのでしょうか?

GIFTechは、「テクノロジーとモノづくりを楽しむ才能」を伸ばすための場をつくりたいという思いから始まりました。プロダクトをつくるということは、私にとっては当然クリエイティブな行為です。でも、実際に話してみると、エンジニアの多くが自分を「作り手」とは思っていないことに驚きました。

「なぜだろう?」と思って、リサーチしてみたんです。すると、「本当はゼロからものをつくってみたい」という思いがありながらも、日々の業務では与えられた仕様をこなすだけになってしまっている、という声が多くて。それで理想と現実のギャップに悩んでいるエンジニアが多いことに気づいたんです。

それならば、ゼロイチでモノづくりができて、自分自身の才能や視点が活かせる場所を用意しよう。そんな思いから立ち上げたのが、GIFTechです。

そもそも、なぜ「エンジニアの創造性」というテーマに注目したのでしょう?

もともと私は、コンテンツクリエイティブの領域を中心にキャリアを重ねてきました。私自身が映画や広告といった世界で、「誰とつくるか」「どう表現するか」といった創造のプロセスに向き合ってきたという背景があります。その後、プロダクト開発へと関心が移り、自然とエンジニアと関わる機会が増えました。

そこで気づいたのが、「エンジニアはあくまで実装担当」という捉え方が一般的になっているという現実です。でも実際は、優れた発想力や審美眼を持っているエンジニアがたくさんいたんです。「この人たちはもっと主役になれる」と感じました。

つまり、ただ技術を提供するだけでなく、「なぜ作るのか」「誰にどう届いてほしいのか」といった問いを一緒に考えられる存在。そんなエンジニア像を私は思い描いていますし、それがこれからのモノづくりにおいてとても重要だと考えています。だからこそ、GIFTechではエンジニアにも“作り手”としての視点を育んでもらうことを大切にしているんです。

「才能が開花する場」をつくるために。競争よりも、共創

従来のハッカソンと異なり、GIFTechはエンジニアとクリエイターが混成チームを組むのも特徴ですね。

そうですね。特にデザイナーやクリエイティブ職の方は、ゼロから何かを生み出したいという欲求が強い傾向があります。GIFTechの場では、そうした姿勢にエンジニアが感化されて、自分も提案してみたい、創造のプロセスに関わりたいと思うようになるケースが多いんです。

私たちが重視しているのは、「どのようにして人の心を動かすか」です。AIや自動化が進むなかで、技術はあくまで手段だと考えています。重要なのは、技術の優劣ではなく、「この人にしか設計できない共感の構造」があるかどうか。つまり創造性とは、他者の気持ちや社会の文脈にどれだけ敏感でいられるかに尽きるんです。

でも、「不特定多数の心を動かせ」と言われても難しいですよね。だからGIFTech2024春では、「たった一人に届けるとしたら?」というテーマで「N1エンジニアリング-たった一人が満足するプロダクト開発」を実施しました。そして2025年春のGIFTechでは、そんな考えを体現するプロジェクトとして、お笑いコンビ「にぼしいわし」さんを含む、多様なエンターテイナーの方々と生成AIを掛け合わせた取り組みを行いました。

そのプロジェクトの中で特に印象に残っている出来事はありますか?

そうですね。面白いほど、どのチームも一度は「何のために開発するのか」という本質からズレていくんです。でも、ユーザーが本当に求めていることは何か、という原点に立ち返る中で、参加者たちが本当の学びに気づき、皆が笑顔になっていく。2025年春のプロジェクトでは、その光景が何よりも印象的でした。

あの回の大きな目的は、「生成AIへの興味と関心を喚起すること」でした。諸外国と比較して日本の生成AI利用率が低く、このままでは「AI格差」が生まれてしまうという危機感があったんです。そこで、もっと多くの人にAIを「自分ゴト化」してもらうため、エンターテインメントを通じてその可能性に触れてもらうプロジェクトを企画しました。

そのためのテーマが、「人間のアイデアを加速させるAI」です。芸人さんのようなエンターテイナーの創作を支援するAIツールを開発し、実際にそのツールを使ってネタを創作し、実際にライブパフォーマンスを披露していただく。そうすることで、一般の方々にもAIとの共創の面白さを体感してもらおうと考えたのです。

ただ、ここで重要なのは、AIに面白いネタそのものを創作させようとすると、必ず失敗するということです。AIはまだ、人間のユーモアには勝てません。

たとえば、芸人のにぼしいわしさんには「CHANEL」というネタがあります。CHANELの紙袋にほうれん草のおひたしが入っているのを見た相方が「CHANELって、ほうれん草のおひたしも売り始めたのか!」と勘違いする。この“ズレ”が面白さを生み、笑いにつながっていきます。

この絶妙なネタをAIで直接生成しようとしても、確実に難航します。だから、この場合、AIには「高級ブランドの紙袋に違うものを入れがち」という一般的なアイデアを出してもらう。そして、人間がAIから素材を引き出して、自分の感性でズラす。そこに面白さが生まれるんです。

そうしたプロセスを通じて、参加者たちは「にぼしいわしさんが求めているのって、こういうことじゃない?」と自然に考えはじめ、ズレに対する感度が高まっていった。その変化の中で見せた参加者たちの笑顔が、とても印象に残っています。そして、このプロジェクトが進むにつれて、技術と発想をつなぎ合わせる存在として、クリエイターの重要性がより明確になっていきました。

その共創の中で、クリエイターとエンジニアはそれぞれどういった役割を果たしているのでしょう?

たとえばデザイナーは、単に見た目を整えるだけでなく、プロダクトの全体設計から体験の意味づけまでを担っています。彼らは「この体験が、どんな気持ちに届くのか」を言語化し、チーム全体に共有する役割を果たしているんです。その中で浮き彫りになるのが、エンジニアとクリエイターの思考法の違いです。

エンジニアは「減点法」で考えます。100点満点の状態が“当然”であり、そこからバグやミスがあると減点される、という発想です。システムが正常に動作することを前提に、いかにミスなく実装するかを重視するわけです。

それに対して、クリエイターは「加点法」の思考を持っていて、「この表現、ちょっと面白いかも」といった余白や偶然性に価値を見出します。この思考の違いが衝突の原因になることもありますが、そこを“翻訳”してつなぐ力が、チームにおいて非常に重要なんです。

あるデザイナーが、プロジェクトの中でこんな提案をしました。「このプロダクトって、誰のどんな感情に届けたいか、一言で書き出してみましょう」。そのひと言で、技術・企画・表現の軸が揃い、チームが一気に動き出した。翻訳力とは、単なる言葉の橋渡しではなく、異なる思考法を“意味のある共創”に変える力です。GIFTechの現場では、その力が何よりも価値あるものだと感じています。

テクノロジーとクリエイティブが融合したプロダクトが増えていくと予想される今後の社会では、その翻訳力はますます重要になってくるように思います。

まさにその通りです。技術と社会がますます密接になる中で、テクノロジーを「意味あるカタチ」で翻訳し、届けるスキルは不可欠になっています。デザインやクリエイティブの現場でも、そうした翻訳者のような役割が求められる場面が増えています。

誰かのアイデアや技術を、社会や人の気持ちに接続する力。それこそが、これからのクリエイターにとって欠かせない資質になっていくと感じています。

「伝統工芸×テック」で、日本の本質を可視化する

次回は「伝統工芸品」がテーマになると伺いました。どういった狙いがあるのでしょうか。

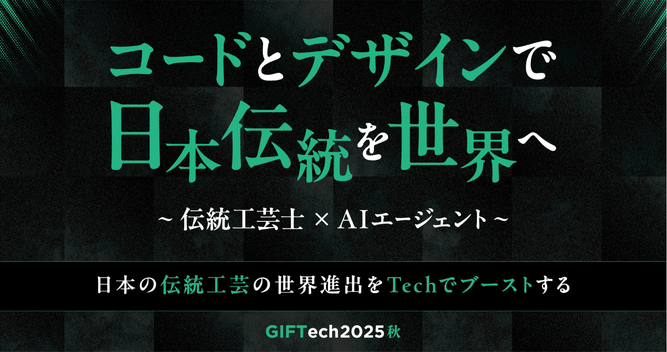

2025年秋のGIFTechでは、「伝統を未来につなぐ」という視点から、テクノロジーと伝統工芸を掛け合わせたプロジェクトに挑戦します。

そもそも日本は、モノづくりにおいて非常に高い技術力を持つ国です。しかし、その価値が国内ではうまく伝わらず、価格競争やマーケティング重視の流れのなかで、本来の魅力が見えづらくなっている面もあります。たとえば、伝統工芸の市場はこの30年で日本国内では大きく縮小している一方で、ここ5年ほどで海外では急成長を遂げている。この逆輸入的なギャップに、日本人自身が改めて気づくべきではないかと感じています。

だからこそ、伝統工芸の価値を現代の文脈で再解釈し、「どうすれば人の心を動かすか」という視点から新しいモノづくりに挑戦してみたい。そのための手段として、テクノロジーを活用するんです。これまで代々受け継がれてきた技術や美意識に対し、現代的な感性や社会的課題へのまなざしを重ねる。そうした共創のなかでこそ、今の時代に響く工芸品が生まれると信じています。

どんなアイデアが生まれるのか楽しみです。具体的には、どういった展開や流れを想定していますか?

本プロジェクトでは、職人に加え、社内外から公募したエンジニアとデザイナーで混成チームを組成します。7月から9月の3ヶ月間でAIツールを開発し、10月からは、職人自身がそのAIツールを実際に使って最終的な製品デザインを決定。クラウドファンディングで支援が集まったものから、実際の制作に入っていただく流れです。

最大の特徴は、物理的な試作品を一切作らずに、グローバルな市場需要を検証する点にあります。

まず、開発したAIツールを用いて、職人とチームが対話しながら工芸品のアイデアをフォトリアルな画像や動画として大量に生成。次に、10月から開始するクラウドファンディングで、この「デジタル上の工芸品」を世界中の支援者に提示し、購入の意思を直接問うことで、真のニーズを検証します。

このAIツールは、2025年春に開発した「人間のアイデアを加速させるAI」の、いわば“伝統工芸士版”です。グローバルな需要データを学習したAIが、職人の「経験と勘」を最大限に引き出す問いを投げかけ、「市場が求めるもの」と「職人が創りたいもの」が交差する、唯一無二の製品コンセプトを生み出します。

このプロセスにより、職人は時間的・金銭的コストをかけずに試作品開発のリスクを回避できます。そして、クラウドファンディングで得られた売上は、まず職人の制作費と利益を確保した上で、残りの利益をプロジェクトに参加した外部エンジニア・デザイナーで分配します。

これは単なる「技術の展示」ではなく、実際の流通と社会実装までを見据えた、新しい共創の形です。

クリエイターに必要なのは、「一歩踏み出す力」

最後に、読者であるクリエイターへのメッセージをお願いします。

GIFTechは、私にとって年に2回の“実験場”です。社会を動かす仕組みに成長させたいという思いもありますが、まずは未来を試す場所として、多様な才能が気軽に関われるような環境をつくり続けたいと考えています。

特に、まだ経験の浅い若いクリエイターの皆さんには、「まず一歩踏み出してみてほしい」と強く伝えたいです。スキルが足りない、自分に何ができるのかわからない、そう感じている人は少なくありません。

でも、実はその気持ちこそがスタートラインであって、一歩踏み出した人にしか見えない景色があるんです。そこには、日常のなかでは出会えないような人や考え方があって、今まで気づけなかった自分自身の可能性にも出会えるはずです。

たとえば、過去の参加者に、Webサイトのデザイン経験は豊富でも、「プロダクトデザイン」の経験はない、と話していたデザイナーがいました。彼女は当初、自分のスキルが通用するのか不安を感じていたようですが、プロジェクトでエンジニアと日々対話し、ユーザーの課題と向き合う中で、自分の役割が単なる「見た目を整える」ことではないと気づいていきました。

Webデザインの知識を活かして、ユーザー体験全体の流れを設計し、彼女の提案がプロダクトの核心を捉える瞬間もありました。プロジェクトが終わる頃には、彼女の口から「自分のスキルが足りない」という言葉の代わりに、「どうしたらユーザーの為になるのか」「チームのために何ができるのか」と私に聞いてきてくれたことが印象に残ってます。

また、ある程度の経験を積んだ中堅層の方々には、ぜひ「環境をつくる側」に回ってほしいと願っています。次の世代が安心して挑戦できるよう場を整えること──それは、ご自身がかつて経験した葛藤や喜びを、次の世代への”挑戦の機会”として手渡していくことに他なりません。

読者の方で、環境をつくる側に興味がある方、一歩踏み出したい方、ぜひ一緒にやりましょう。GIFTechが、そんな”つくる人”たちの才能や意志を照らし続ける場所でありたい。私自身もまた、そのなかで試行錯誤を続けていきたいと思っています。

取材日:2025年5月19日 ライター・スチール:小泉真治

株式会社レアゾン・ホールディングス(Reazon Holdings, Inc.)

- 代表者:渡邉 真

- 設立:2019年2月1日

- 所在地:東京都新宿区四谷1-6-1 YOTSUYA TOWER内

- 営業内容:ゲーム事業/広告事業/営業・代理店事業/フードテック事業/ブロックチェーン事業/コンテンツ事業/投資事業/ブランディング事業/ペットテック事業/研究開発 他

- URL:https://reazon.jp