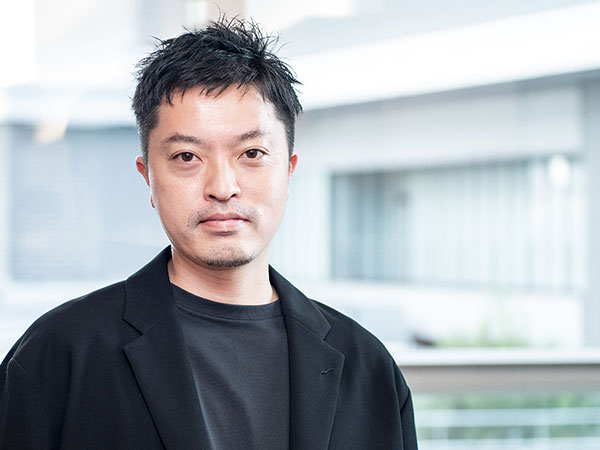

大河OPでも話題の柿本ケンサク監督が『恋する寄生虫』でラブストーリーに挑戦!「林遣都くんと小松菜奈ちゃんがペースメーカーでした」

『恋する寄生虫』は、柿本ケンサク(かきもと けんさく)監督が、斬新な映像とともに、“虫”によって、心の痛みを抱える孤独な2人が恋に落ちる姿を描いたラブストーリー。

極度な潔癖症で人と関わらずに生きてきた高坂賢吾(こうさか けんご・演:林遣都)は、ある日、視線恐怖症で不登校の高校生・佐薙ひじり(さなぎ ひじり・演:小松菜奈)の友達になって面倒をみてほしいという依頼を受ける。ともに過ごしているうちに共感を抱くようになり、それがいつしか恋に変わる。しかしそれは、お互いの身体に潜む寄生虫のせいだった……。

ミュージックビデオやCM、大河ドラマ『青天を衝け』のタイトルバック映像を制作するなど、多岐にわたり活躍している監督が見せる表現方法にも注目が集まる本作。

原作との向き合い方、映画ならでは表現方法、クリエイターとして大事にしていることなどを柿本監督に語ってもらいました。

原案で何を大事にしているのかを抽出し、物語を組み立てました

“虫”によって恋に落ちるという一風変わったラブストーリーですが、最初に原案を読んだ印象を教えてください。

シンプルに自分が忘れてしまった何かがあるような気がしました。正直、普段はなかなかラブストーリー自体、取り扱うことの少ない題材でもあり、自分が“恋に落ちる感覚”を取り戻すのにすごく時間がかかりましたね。どうしても作品は自分が興味のある方向にいきがちなので、僕にとってはすごくチャレンジングだと感じました。

原案小説は表紙を見る限り自分がこれまで通ってきていないジャンルですし。直球をそのままフルスイングで打つというのはハードルが高く、たぶん自分の気持ちを誠実に返せる経験値もない中、この作品を自分にしかできない映画に仕上げられるかが大きな課題でした。

あと原案ファンがたくさんいる作品だからこそ、どうしたら彼らが楽しんでもらえる映像になるのか、ということも悩みました。

三秋 縋「恋する寄生虫」(メディアワークス文庫/KADOKAWA)

原作がある場合、どう描くかが話題になりますよね。

日本は原作を大事にすることが多いですね。ただ僕は今回、原案の大事なところを引き継ぎつつ、アップデートして新しい『恋する寄生虫』を届けたいと思いました。言葉を恐れずに言うと「同じ物は世界に2つなくていいじゃん」という考えで(笑)。

そのために最低限のルール作りとして、原案で描かれていて映画でも核となるテーマを明確することにしました。それが、“虫”の存在です。寄生虫と聞くと、気持ち悪いという気持ちがわいてくるじゃないですか。でもその考えって古いんじゃないかなって。時代は変わっていて、今や虫は大事なたんぱく源になっていたりと、“虫=エコ”になってきている。

僕はこの映画で、“虫”をどのような存在としてセットアップするかを考えました。そこで “虫=心”ということを思いついて。

いわゆるこの世界の“寄生されていない”マジョリティの人たちは、実は虫がいないということで心をなくしているという設定に、寄生されている主人公の2人は「心があるから傷つくのが怖い」ということにしました。

すごく変わった設定の2人だけど、実はみんながなくしてしまった物を宿していて、だからこそ“虫”によって恋に落ちていくというのも納得できるという。弱いからこそ、お互いの気持ちがわかり合えて結ばれていく、そんな2人のストーリーができあがりました。

自分が得意とする“見えない物”をビジュアライズすることにこだわりました

作品を分解してロジカルに組み立てていったんですね。

僕は物を作るとき、まず拠り所になるところが大事だと思っています。何か迷ったら立ち戻れるベースというか。今回は、それが“虫=心”ということですね。

そしてベースができたら、今度は物事を逆さまや右、左、斜めといった様々な角度に動かして、どのように見たら面白くなるかを考えます。

そこで大事になるのが、自分にしかできないことは何なのかということ。自分が何が得意で、どういう表現方法ができるのか、そこを理解して作り上げていきました。

監督がご自分で思う「得意なこと」とは何ですか?

僕は映像制作を20年ぐらいやってきていますが、基本は、コマーシャルやミュージックビデオ、写真といった瞬発的に表現することを長年やってきました。

例えば映画がマラソンだとすると100m走とか400m走みたいなことをずっとやってきた人間で、使ってきた筋肉が違うんですよ。

ですから、長距離ランナーの人に真っ向勝負しても、およそ勝ち目がない。僕ができるのは、長距離の中に、短距離の筋肉を要所要所で使っていく戦い方かなと。

具体的に言うと、目に見えない物をビジュアライズすることだったりするんですが、これによって映画に個性を与えられると思いました。今回は恋愛映画ですが、何か見たことのないビジュアルでワクワクさせたいし、その意外性が個性として映像になればいいなって。

僕の個性が観た方の記憶に残る。長い時間、これからずっと残ることは、価値があることだと思うんです。

極度な潔癖症の高坂や視線恐怖症の佐薙が見ている世界を、冒頭ですぐビジュアルで理解できました。

初めの5分で2人のことを全部説明してしまいたいと考えたんです。普通に2人の設定をシナリオで説明すると15~20分近くかかってしまうんですよ。

2人が見えている世界は僕らには見えないので、それをセリフで説明すると長くなってしまう。でも、見えない物を見える形にすると、感覚的にすぐにわかってもらえる。いわゆる王道のお芝居を丁寧に見せる、というのとはちょっと違うかもしれませんが、映像を使って芝居を完成させようと考えました。

もちろん、セリフで状況を説明するメソッドがきちんとある方はいらっしゃるし、それも1つの手法だと思います。一方で僕しかできないことで表現することも大事だし、それが今回の僕の役目だと思い、このように映像化しました。

映画ならではの撮影方法に戸惑うことも……

林遣都さんの高坂と小松菜奈さんの佐薙。それぞれリアリティのあるキャラクターになっていましたね。

原案からビジュアル的に大きく変わっているのは佐薙ですね。実は僕、漫画などのキャラクターをそのまま実写でトレースするのは少し違うかな?と考えていて……。

もちろん、そういうクリエイティブが求められるときもあると思います。しかしこの作品は原案に描かれている本質をリアルの中でどう活かすかが大事だと感じて。

だから菜奈ちゃんを金髪にする必要はないと思いました。原案と見た目は違いますが、佐薙らしさはきちんと描けたのではないかと思っています。

林さんと小松さんの演技も光っていました。

2人はすごかったですね。2人がいたからこの作品ができたといってもおかしくないです。さっきの短距離ランナーの話ではないですが、撮影初日に使う筋肉が違いすぎるということに気づいたんです。僕の圧倒的に足りない部分を、長距離を何度も走っている遣都くんと菜奈ちゃんが補ってくれました。

ペースメーカーみたいに寄り添って並走してくれたイメージです。具体的に言うと、この物語はデートをする前に虫が理由で勝手に惹かれたりと、普通の恋愛とは順序が違い、時の流れと心の時間軸がバラバラなんです。だから余計、全体を通して気持ちがどうやって繋がっていくかのバランスが難しくて。でも2人は、きちんと計算して演じてくれましたね。

場面の順番通りに撮影できたら、気持ちの些細な変化をどう描くのかわかるし、役者もやりやすいと思うのですが、現場はラスト近くのシーンのあとに出会った頃を撮ったりと、物語の順番はぐちゃぐちゃで。できあがった映像を見たとき、心の微妙な変化が繋がるように演じていた2人はすごいと思いました。

とにかく作ることが大事で、そのために努力するのは当たり前

監督はなぜ映像業界に入ろうと思われたのですか?

映画好きということもあって、中学生ぐらいから映画を撮りたいと思っていたんですよ。18歳で上京して映画学校に入学。映像の世界に入ったのはそこからですね。で、低予算の映画を3本ほど作ったのですが、これでは食べていけないと気づいて(笑)。

当時“ミュージックビデオ界の黒澤明”と言われ『SFサムライ・フィクション』(1998年)などの映画も撮られた、中野裕之監督のお手伝いをしていたのですが、彼の元でミュージックビデオと出会いました。

当時はまだテープで編集していたのですが、中野さんの手伝いをしていたら夜中一人になるんですよ。で、倉庫とかに行くといろいろなテープがあって。「勝手に見たら怒られるかな?」と思いつつどうしても見たくて、モニターに映すと有名音楽番組で見たことのある映像が出てきました。

それまでミュージックビデオを意識したことはなかったんですが、そのときから一気に惹かれましたね。そこから本格的にこの世界に入ったんです。

案件を受けている中で「ミュージックビデオの世界観でジャケットも撮って欲しい」という話も舞い込んできたので、写真も勉強し始めました。30代の頃には次第にコマーシャルの仕事も……という感じでキャリアを積んでいった感じです。

先ほどの短距離走の話ではないですが、同じ映像でも映画とミュージックビデオは表現方法がかなり異なりますよね。

もちろんロジックが違うことはすぐにわかったので、1年間ひたすらミュージックビデオを見まくりました。中野さんの制作物は全部見たと思います。それは自分的にはすごく自然な流れでしたね。

そこから20代後半まではめちゃくちゃ走りました。当時は音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」に行くと、誰がどれくらいミュージックビデオを監督したかすぐわかったんですが、24~28歳まで5年間は、たぶん年間110本くらい撮っていたと思います。

もうひたすら作っていたという感じです。そこから20年、ミュージックビデオとかコマーシャルを合わせて1000本以上撮ったと思います。

そして現在、再び映画を撮ることになりました。

先ほど言ったように、僕はもともと映画をやりたいと思って上京してきました。ただ「どんな映画を撮りたいんですか?」と聞かれたときに、以前は言葉に詰まっていました。

そこで映画をきちんとやるために、映画についてしっかり掘り下げようと、集中的に映画について考え、行動しました。具体的には、映画の企画についていつでも出せるようにしています。例えば、予算30億円くらいの映画から1億円まで、いろいろなプランを選べるように考えています。今もWeb上のストレージの中には、すぐに見せられる企画が20本ほどあるんじゃないかな。

中には、すでに別の監督で映画化された物もあります。でも目の付け所は悪くなかったなって思っています。

最後にお聞きします。クリエイターにとって大事なことは何だと思われますか?

二つあります。一つは「どんな物でもとにかく作る」。そして作るだけではダメで「どんな物でも届ける」ということです。

どんなに高尚な物を作っても届かないと意味がないし、ただ届けるためだけの物を作っても違う。これは「とにかく作る」ことで見えてきます。

もう一つはそれと同時に、「自分にできないことを諦めること」も大事で。諦めるという言葉は「明らかにする」が語源らしいのですが、できないことを明らかにして、他人へ伝えることで広がっていくこともあります。ロールプレイングゲームのパーティのように、自分ができないなら誰か仲間を見つければいいんですから。

そうやって自分を知り、仲間を見つけて、決めたことを最後までやり抜いていく。そしてそれを届ける。これが本当に大事だと思います。

取材日:2021年9月29日 ライター:玉置 晴子 撮影:小泉 真治

『恋する寄生虫』

©2021「恋する寄生虫」製作委員会

11月12日(金)全国ロードショー

CAST:

林 遣都 小松菜奈

井浦 新 石橋 凌

監督:柿本ケンサク 脚本:山室有紀子

原案:三秋 縋「恋する寄生虫」(メディアワークス文庫/KADOKAWA刊)

主題歌:Awich「Parasite in Love」(ユニバーサル ミュージック)

製作:「恋する寄生虫」製作委員会

制作プロダクション:松竹撮影所 配給:KADOKAWA

©2021「恋する寄生虫」製作委員会

https://koi-kiseichu.jp/

ストーリー

極度の潔癖症で人と関わることができずに生きてきた青年・高坂賢吾。ある日、見知らぬ男から視線恐怖症で不登校の高校生・佐薙ひじりと友だちになって面倒をみてほしい、という奇妙な依頼を受ける。露悪的な態度をとる佐薙に辟易していた高坂だったが、それが自分の弱さを隠すためだと気づき共感を抱くようになる。世界の終わりを願っていたはずの孤独な2人はやがて惹かれ合い、恋に落ちていくが――。