学びのサイクルをゲームで実現!日本初「プロマインクラフター」が描く、教育の未来

デジタル空間に身を置き、自由な発想で建築物の組み立てや冒険が楽しめるゲーム「Minecraft(マインクラフト)」。ユーザー数は全世界で1億人以上を誇るゲームにおいて、日本初の「プロマインクラフター」となったのがタツナミシュウイチさんです。幼少期からモノづくりが好きで、現在は、Minecraftを活かした教育活動に尽力。未来ある子どもたち、保護者に向けた活動で「僕がやらなければ」と使命感を抱くタツナミさんに、これまでのキャリアやMinecraftにかける熱い思いを聞きました。

モノづくりの哲学「0.01の集合体から1を作る」

Minecraftのように、自由な発想によるモノづくりへの関心は幼少期からあったのでしょうか。

何かを作るのが幼い頃から大好きで、放課後や週末にはとにかく手を動かしていましたね。実家に大工道具があったので、近所の材木屋さんでもらった木材、近所の工場からもらった金属を使って、棚や貯金箱を作っていました。小学校高学年からは、壊れたラジオを修理したり、自転車を改造してブレーキランプを付けたりと、こだわりも強くなっていきました。

さながらリアルMinecraftのような学生時代だったんですね。

そうかもしれません。僕には「0.01の集合体から1を作る」という哲学があって、これは幼い頃から何かを作り続ける中で生まれた発想なんです。モノづくりといっても形があるものだけではなく、学生時代には演劇部で衣装や舞台装置を作ったり、脚本を書いたり、役者としても演じるようになりました。そこから、先輩に「ラジオやってみない?」と誘われて声の仕事もはじめるようになり、動画を作るために編集を独自に学んだりと、表現の幅も広がっていきました。

俳優、声優、ナレーター、作詞家…と様々な肩書きを持っているのは、そういった背景があったからなんですね。

そうです。面白そうなことに手あたり次第ハマっていたら、その過程でやりたいことが芋づる式に見つかり、追いかけるうちに仕事になっていました。ただやはり、根っこにはモノづくりへの関心がありました。

のめり込んだきっかけは「レッドストーン回路」

新たな肩書き「マイクラおじさん」を名乗るきっかけとなった、Minecraftとの出会いは?

30歳の頃でした。当時はパソコン版のMinecraftがリリースされたばかりで、ニコニコ動画で実況動画をよく見ていたんです。最古参といわれる実況者さんは古くからの友人で、僕もその動画を見て「面白い」と思っていました。当初は実況動画を見ているだけだったんですが、偶然にも義兄家族がプレイしていて「一緒にマイクラやってみよう!」と誘われたのをきっかけに、僕もプレイするようになりました。

初めてプレイしたときの感覚は、覚えていますか?

動画を見ていたこともあり、初めてプレイしたときはまず「なるほどな」と思いました。デジタル空間でブロックを積んで何かを作る…というモノづくりに通ずる魅力がすぐに伝わってきました。

最初は、ファンの間で「豆腐建築(※)」と呼ばれる簡単な家を建てるところからはじまって、「もうちょっと大きくしてみよう」とか「もっとかっこよくしよう」とか、欲が出てきたんです。慣れてきたら、ゲーム内のフィールドで敷地を広げ、拠点を拡張し、自分の領土を拡大するような感覚が面白くてどんどんのめりこんでいって。ひとつ、決定的だったのはゲーム内での「レッドストーン回路」の実装でした。

※豆腐建築:「Minecraft」にて、ブロックの組み合わせが単調で、見た目が豆腐のように角ばっている建築物を指す

レッドストーン回路とは、どのようなものでしょうか?

2010年に当時のバージョン「α版」で実装された機能で、簡単に言えば、信号によってゲーム内のオブジェクトを動かせる装置ですね。例えば、レバーを引くとドアが開閉したり、自動で矢を発射する装置を作れるようになったり。初めて見た瞬間に「機械が作れる!」と興奮したんです。30代になって、幼い頃に感じたモノづくりへのワクワク感が蘇るとは思っていなかったし、今ある、教育をかけあわせた取り組みの原点だったとも思います。

自称「プロマインクラフター」となり人生の転機が

タツナミさんは、日本初の「プロマインクラフター」でもありますね。

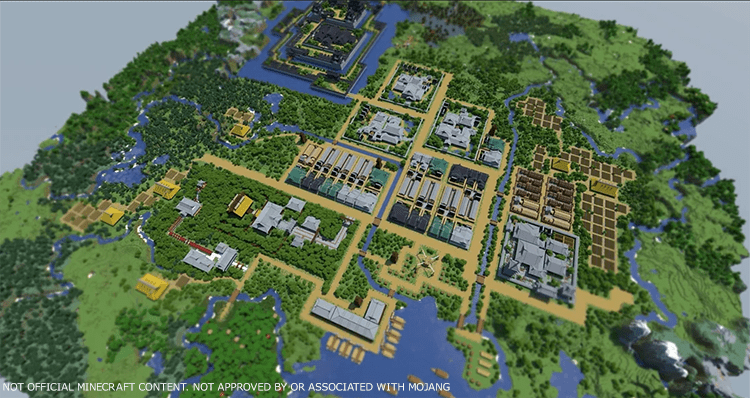

2018年にMinecraft公式の販売プラットフォーム「マーケットプレイスオンライン」で、日本のお城を再現した純和風城郭ワールドダウンロードコンテンツ「睦月城」を出品したのがきっかけでした。僕を含む4人のチームで内装にもこだわった日本の城を作り上げたのですが、のちに僕らの出品はアジア圏で初めてだったと知ったんです。それを機に、自分の配信で「Minecraftが仕事になりました!」と伝えたところ、視聴者の方々が「タツナミさんはプロマインクラフターだ!」と盛り上がってくださって、その勢いのまま自称することになりました。

公式ではなく、あくまでも「Minecraftをリスペクトするいちユーザー」であると伝えていますね。

そうです。開発元であるMicrosoftさん、Mojang Studiosさんから「プロ」として認定されたわけではありません。自称していたら周囲が認めてくれて、自然と自分の肩書きとして定着していきました。

ただ、2018年にはMicrosoftによる学校教育者コミュニティ「Microsoft Educator Community」に加入して、同社の認定教育イノベーター「Microsoft Innovative Educator Expert(MIEE)」も拝命したとあります。

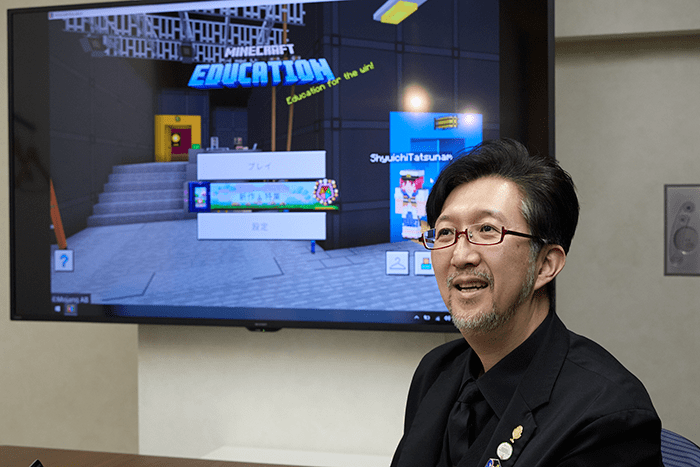

ずっと心の中にあった「Minecraftは子どもたちの教育に活かせる」という考えを形にするため、Microsoftさんに直談判しに行ったんです。「教育版Minecraftをもっと普及させたい」とメールを送ったところ、担当者の方が会う時間を作ってくださって、そこでICTを活用する教育者向けのコミュニティ制度「MIEE」があると知りました。教育分野は門外漢でしたが、独学で試験を通過して、無事にコミュニティへ参加することができました。

そこから、Minecraftと教育をかけ合わせる取り組みが加速していったんですね。

そうです。教育現場での活動を続けている中、アメリカのシアトルにあるMicrosoft本社の方が「日本に面白い人がいる」と注目してくれて。2020年には「Programming Learning Award」という栄誉ある賞もいただきました。

2021年には日本で7人目の「Microsoft Innovative Educator FELLOW」にも選んでいただき、数学者や英語教育の専門家など、そうそうたる顔ぶれの中で「ただのマイクラオタクです」と恐縮する気持ちでした(笑)。でも、「あなたほどMinecraftへの情熱を持ち、教育に活かしている人はいない」とおっしゃっていただいて、本当にうれしかったです。

Minecraftは「自発的」な学びを促せるツール

現在は、Minecraftを活用した教材制作や特別支援教育など、様々な取り組みを実現しています。

当初は「やってみたい」という思いからはじまりましたが、今では「僕がやらなければ」と使命感に変わっていきました。Minecraftが秘める教育・学びの可能性をもっと多くの子どもたちに届けたいと思っています。全国各地でワークショップも開催していますが、子どもたちの反応もいいです。もっと広まれば、学校が子どもたちにとっての、「桃源郷」になるのではと思うほどです。

タツナミさんが思う、Minecraftならではの学びとは何ですか?

例えば僕は、「現実の建築物をゲーム内で再現したい」と思ったときは、ネットで情報を集め、図書館に足を運び、モデルとなる建築物の資料を徹底的に探します。この「自発的な学びのサイクル」を体験できることこそが、Minecraftの魅力なんです。自発的に知ろうとすれば、学びはきっと深まる。一般的に「プログラミング」とひもづけてMinecraftを活用しようとする試みもありますが、それだけではなく、ゲームを通して培った知識や思考はいずれの教科にも応用できると信じています。

実際、ワークショップで印象的だった反応もありますか?

子どもたちよりも、保護者の反応ですね。地方のワークショップで、Minecraftと教育をかけあわせる取り組みに懐疑的なお父さんがいらっしゃったんです。当初は、座席でスマホをいじりながら「どうせ遊びだろ」という空気感を出していたんですが、お子さんがレッドストーン回路についてスラスラと話しているのを見ると明らかに表情が変わりました。最後には「うちの子がこれほど真剣にMinecraftへ取り組んでいたとは思わなかった」と、驚かれて。「子どもには、何をしてあげればいいですか?」と聞かれたので、「Minecraftの本を一緒に買いに行ったり、プレイするためにパソコンを買ってあげたり。お子さんが自然と学べる環境を整えてあげてください」と伝えました。

「しょせん、ゲームでしょう?」の声を覆すために

教育に役立つとはいえ、ゲームと聞くだけで敬遠する保護者もいそうですね。

たしかにいらっしゃいます。僕自身も昭和生まれで、ゲームが「悪」だという風潮をたくさん目にしてきました。ただ、子どもの頃に好きだった「信長の野望」(コーエーテクモゲームス)というゲームをきっかけに、歴史や日本史に興味を持ったんです。だから、ゲーム=悪という考えにはずっと疑問があって。ゲームはエンターテインメントですが、子どもをダメにするものではない。上手に活用できれば子どもたちの力を伸ばせると確信しています。

いわゆる大人に向けて、ゲームの意義を伝えるのもタツナミさんの役割とも思いました。

そうかもしれません。教育にMinecraftをかけ合わせる取り組みについて説明しても「しょせん、ゲームでしょう?」という反応が返ってくるときもあり、悔しいんです。一方で、SNSで「子どもが学校から持ち帰ったプリントにタツナミ先生の名前があった」という反応をみると、「理解してくれる人もいるんだ」と励みになります。

最後にMinecraftを通して、どのような社会の変化を思い描いていますか?

僕も関わっている福岡県の九州工業大学では、Minecraftで組んだ造形物を3Dプリンターで出力して、リアルに形作る取り組みを行っており、福井県では、高校生が地元の観光施策をMinecraft上でシミュレーションする取り組みがありました。また、静岡県の常葉大学では「マインクラフト造形学」という科目があるなど、もはやMinecraftは、ゲーム・デジタルという空間を飛び越えているんです。この動きがもっと広がって、近い将来、教育現場でMinecraftが「当たり前の教材」となるように、精力的に活動を続けていきたいです。

取材日:2025年4月30日 ライター:カネコシュウヘイ スチール:あらいだいすけ 動画撮影:指田泰地

動画編集:鈴木夏美