スタッフ一人一人が誇りを持って「個」を磨いてこそ、全体の調和が生まれる

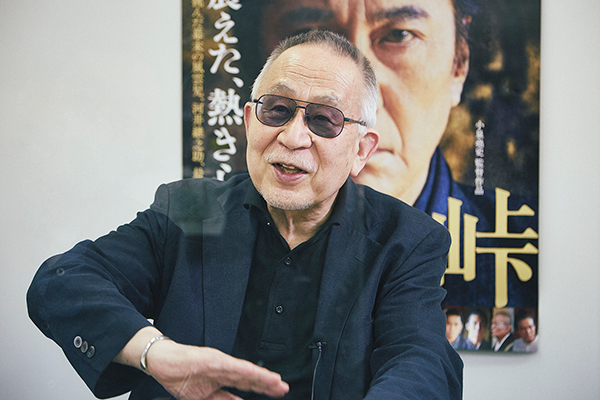

小泉堯史(こいずみ たかし)監督が、『蜩ノ記』以来、再び役所広司とタッグを組んだ時代劇映画『峠 最後のサムライ』。幕末の動乱期に、新政府軍と旧幕府軍のどちらにつくかの選択を迫られた長岡藩の家老、河井継之助を主人公に、「武装中立」という道を目指しながらも、戦いに臨まざるを得なかった最後の侍たちの姿が描かれていきます。若き日々に学んだ学問や外国人らとの交流から世界的な視野を持ち、坂本龍馬と並び称された幕末のリーダー、河井の静かな決意に満ちた最後の日々、武士道に裏打ちされた美しい精神をスクリーンに映し出した小泉監督のフィルム撮影へのこだわりや、俳優らの機転の利いた演技、長く助監督としてついていた黒澤明監督の教えなどについて語っていただきました。

「侍の持っている美意識」を表現してみたいと思ったんです。継之助に会ってみたかったんです

コロナ禍の影響で、2度の公開延期を経てようやく公開される今のお気持ちをお聞かせください。

お客さんに届けて初めて終わる仕事ですから、ほっとはしています。ただ待っているだけではなくて、司馬遼太郎さんの原作小説以外のいろいろな本を読むことができて、ずっと継之助という人と一緒にいたという気持ちがあります。ますます継之助という人物が好きになりました。映画化したのは間違っていなかった。そう思えたことはこの間の収穫ですね。

映画化はいつから考え始めたのですか?

『蜩ノ記』が終わって、何本か脚本を書いたのですが、なかなか映画化が進まなかったのです。それでも本(脚本)だけは自分で書けますから、もう一度「峠」という小説を読み直してみました。すると河井継之助という人物に惹かれ、書き始めることができました。映画会社に提出した後もなかなか通らなかったのですが、あきらめるのも悔しいので、役所さんに送ったら、2017年の5月6日、広島から「この本(脚本)が実現するなら僕は挑戦してみたい」と書いたファックスを送ってくれました。それでプロデューサーに相談して、企画が前に動いていったんです。

継之助のどのようなところが魅力的だと感じたのですか?

日本人の持っている美意識、特に司馬さんの言っている「侍の持っている美意識」を表現してみたいと思ったんです。これまで僕は『雨あがる』で三沢伊兵衛という人物を、『蜩ノ記』で戸田秋谷という人物を描いてきました。幕末のその時代に生きた人には非常に魅力を感じますし、どうしても描いてみたいと思ったんです。それに継之助に会ってみたかったんです。

小説を読んで、「これを絵にしたい」という思いが湧き上がってきたのは、どのシーンでしょうか?

それはラストですね。燃えている炎を見ながら死んでいく、その炎の中に彼の姿がある。そのような絵が浮かびました。

そこからどのように出来上がっていったのでしょう。

まず全体を読んで、どこを映画にしていくのか、自分の気になるところをノートに頭から書き込んでいくわけです。きちんと柱を建てて箱書きする人もいますが、黒澤さんは「それはダメだ、頭から書きなさい。人物の流れに沿って書けばいいんだから」とおっしゃっていたので、僕はそういう書き方なんです。そうすると、トップシーンとラストは自分の中で決まっていないとなかなか書く力にはならないんですよね。最後に打つ点ってやっぱり自分できちんとつかんでおきたいんですよ。

(書き終わったら)一度それを忘れて、今度は2時間の中で構成するのはどうしたらいいのかを考えます。自分の中で構成してみて、これで行けるとなったら、その中で継之助の行動とか、考えることとか、周りの人のことをどう活かせるかを考えます。映画って時間の表現ですからね。時間の中で何が表現できるかが大切なんです。

きちんと伝えなければと思ったのは何ですか?

言葉です。その時代に生きた人の言葉。司馬さんが紡ぎ出した言葉の中で自分に響く言葉、それが一番大事です。言葉がその時代に生きた人のことを伝えてくれる。言葉がその時代の人を想像させ、僕らの中にきちんと落ちていく。司馬さんの書いた言葉を大事にして、ひとつひとつ言葉を拾っていく。その中で人物のイメージを膨らませていくんです。

役所さんは言葉を活かしてくれて、肉体で言葉をきちんと表現してくれる

『蜩ノ記』の時に、役所さんはどんな俳優さんだと感じましたか?

非常に幅の広い人ですね。奥行きがあり、俳優さんとして懐の深い人です。役所さんは言葉を活かしてくれて、肉体で言葉をきちんと表現してくれる。言葉なんて誰でも発することはできますが、言葉に力を持たせて、きちんとした姿で表現できるというのは大変なことなんです。俳優の演技や表現が自分の想像以上だったら一番うれしいんです。今回の撮影では毎日が楽しかった。役所さんはそういう俳優さん。毎日僕は撮影現場で河井継之助に会えたわけですから。

何か指示のようなものは出されましたか?

ないですね。本を書いたら後は役者さんたちに思う存分腕を振るってもらい、その人物になり切ってもらう。そういうふうになってくれれば一番いいんですよね。

妻の“おすが”を演じた松たか子さんはいかがでしたか?

松さんと一緒に仕事をしたことのある人たちから「松さん良いですよ」と聞かされていました。会ってみても、仕草ひとつにしても立ち居振る舞いから何から美しい。しかもそれは意識してではなく、自然に動いていて美しい。おすがという人物をこの人なら活かしてくれるだろうとお願いしました。松さんの「姿」の美しさは急にはできないわけですよ。指先ひとつまで神経が行き届いて、それを自然にできる人だと分かって今回、本当に嬉しかったです。

撮影中のお二人の様子はいかがでしたか?

夫婦で芸者遊びをして家に帰ってくるシーンを撮影している時、いきなり役所さんが(松さんの)手をつかんだんです。僕が指示しているわけでも何でもないので、あれっと思ったんですけど、これはいいなと思いました。並んで歩くだけでも抵抗があった時代だから、おすがさんは抵抗があったかもしれないですが、役所さんがすっと手を引いたんです。そのような一瞬は撮影していて楽しい時ですね。

妻に対する愛情を示す重要なシーン。継之助とおすがの仲の良さを感じました。

役所さんはそういうことをさらっと出してくる。他に、(座敷に)座る時におすがのおでこをぱちんと弾くシーンも自然と出てきた動きです。脚本には書いていないけど、原作小説の中のどこかにある。それをきっちり活かしてくるというのは俳優さんとして素晴らしい。原作をきちんと読み込む中で継之助という人物をきちんとつかんで、演じている。だから安心して継之助という人物を僕らは見られるわけですよね。想像以上の人物に仕上げてくれることが一番うれしいことでね。継之助という人物を膨らませて、シナリオ以上にする、それは俳優さんの力ですよ。

腕のある職人が一生懸命画面の中に参加してつくってくれる、これがうれしいんです

明と暗、陰と陽のコントラストがいろいろなところで表現されていることが印象的でした。

明暗は非常に大事ですが、今回はそのコントラストが非常に強いと思いますね。照明の山川英明さんはライトの使い方を変えたんです。『蜩ノ記』の時は非常にソフトな感じでしたが、今回はもっとメリハリの強い、大きいライトでドンって当てているんですよ。それで陰影の濃い絵になったんじゃないかと。冒頭に徳川慶喜が出てくるシーンでも大きなライトを当てていて、黒澤組の照明の当て方に近い。僕は好きですね。

屋敷の中のシーンは、非常に暗くしてありますね。

僕らは劇場で映るのを想定してやっているわけで、暗い中で、スクリーンで見てほしい。そのための設計をしています。

山間に響く鳥の鳴き声や薪のはぜる音までくっきりと描き出され、印象に残ります。

音は非常に大事です。画面にはフレームの限りがありますが、音はそれに囚われずに無限大に表現できます。横の広がりも音が助けてくれます。フレームの外の音によって画面を広げることもできる。

この作品には合戦のシーンがありますが、西軍(新政府軍)の役者はおらず、西軍の側は写せない。これは音で表現するしかないということで、音による演出を録音技師が、効果音を音響効果の人が自分の腕を振るって画面をより豊かにしてくれています。腕のある職人が一生懸命画面の中に参加してつくってくれる、これがうれしいんです。

フィルムの表現って非常に豊かで柔らかさもあり、色的にも僕は好きなんです

時代劇の中に響いたオルゴールの音色はとても重要なポイントになりました。

実は小説では、オルゴールは他のシーンで使われているんです。継之助は若いころ横浜に居て、外国人の家に居候していたこともある。あの時代にすべてのものを吸収して西洋文明に対してあれだけ明るかった人はいないと思います。オルゴールを取り寄せたのも、彼は何の抵抗もなく素晴らしいものだと思ったからでしょう。小説では部下に見せる場面で出てきますが、夫婦の間に持ってきたのは映画的な処理かもしれません。これをツールとしてどこで活かすかは自然に出てくるものです。メロディーは音楽担当の加古隆さんとも相談して「庭の千草」を選びました。あのオルゴールは小道具の方が凝ってくださってわざわざ幕末のものを準備したんですよ。茶碗1個もそうだし、宴会のお盆も漆塗りの会津のもの。それらを整えることによって俳優さんの芝居に少しでも助けになればというスタッフの努力なんです。

フィルムでの撮影を貫きました。これはこだわりですか?

そうですね。フィルムの表現って非常に豊かで柔らかさもあり、色的にも僕は好きなんです。黒澤組では、ずっとフィルムでやってきて、フィルムでやるのが自分のリズムに一番合っています。僕は(ビデオ撮影用の)モニターを見ていること自体が嫌いで、スタッフもみんな現場を見るべきだと思います。一つのものをつくっている時、俳優さんに集中してほしい。自分のつくった衣裳がどう着られているか、小道具をどう置くか、カメラの後ろから見てほしいんです。

時代劇スタッフの職人的な技術をどう継承していくかは長年の課題ですね?

時代を描くっていうのはその時代に対する想像力。それをいまに引っ張ってきて現代劇のような時代劇をつくっても話は成り立つでしょうが、それは歴史ではないですからね。時代に対する想像力を持って、少しでもその時代に生きた人のことを大事にしないとだめだと思います。

黒澤組では黒澤さん自ら“汚し”(使用感や経年劣化を出すため汚れたように見せる作業)をやっていましたよ。映らないかもしれないけど、より良いものに近づけようとする。『用心棒』の襟も炭を塗ってみたり、すすを使ってみたり、油を沁み込ませてみたり、そういうのをやっていると楽しいんですよ。

侍もひとりひとりは「個」。全体の中でうまく調和して初めて力になれる

日々、現場で頑張っているクリエイターの人たちに向けて、監督が成功するために必要だと思うことを教えてください。

自分の仕事に愛情を持つことでしょうか。例えばこの映画の衣装なら、継之助にはこういう色目のものがいいのではないかと考える。その人物に対する愛情があれば、一生懸命その人物をつくり上げることにがんばれます。

監督はオーケストラのコンダクター(指揮者)に例えられますが、それぞれのパートがいい音を演奏してくれないと美しいハーモニーにはならない。例えば黒澤組でも、助監督をやっている僕が一人だけでも黒澤組を支えていくという気持ちを持つ。それは他の担当の人もそう。自分がきちんと担っていればこの映画は良くなるぞと、みんなそれぞれの仕事に誇りを持ってやっている。一つの仕事をやっていくためには、ひとりひとりは独立しているかもしれないけど、みんなの調和がとれた時に、いい映画になるんだろうなと思いますね。

この映画で描かれている侍もひとりひとりは「個」。彼らは連帯というよりも自尊心で生きていくという人たちで、全体の中でうまく調和していく。調和して初めて力になれるわけなんです。

組織の一部としての責任感も必要ですけど、「個」を磨き上げる必要があると?

そうです。一人で立っていく、それしかないですから。自分という「個」を磨かなければ全体として光ることはできないんじゃないですか。自分の仕事に対して誇りを持ってやっていなければ、全体としての調和がとれません。

言葉のひとつひとつの大切さを感じ取って見ていただければうれしい

映画を見てくださる方には、どういうことが伝わってほしいですか?

継之助という人物をきちんと受け止めてほしい。言葉のひとつひとつの大切さを感じ取って見ていただければうれしい。歴史上の人物は思い出すことが大事で、見終わった後、もう一回思い出してほしい。そうすれば継之助という人物はその人の心の中に生きてくれるんじゃないかな。そうすると、自分の親しい友にもなれるんですよ。

そういう人を一人でも持つということは、自分の人生を豊かにしてくれます。僕にとっては黒澤さんの映画に出てきた『生きる』の渡辺勘治も、『まあだだよ』の百閒先生も、思い出すことで彼らに会えるような気がするんです。黒澤さん自身もいまだに僕の中で生きていますよ。継之助を好きになってもらって、その人の心の中に生きてくれれば一番うれしいです。

継之助の生きざま、死にざまを目に焼き付けて、そこから何を感じるかですよね。

そうですね。歴史は鑑(かがみ)って言いますけど、歴史の中に浮かび上がってきた継之助と一緒に、自分の生き方をもう一度見つめ直してみることが大事だと思います。何度か継之助に会いに来てください。必ず新しい発見があると思います。

『ボディガード』という映画の中で、ケビン・コスナー演じるフランクが「『用心棒』を60回見た」と言いますが、『用心棒』の桑畑三十郎という人物が彼にとって親しい友のように思えるから、60回も会いに行くんだと思います。僕はこれからも継之助という人と付き合っていくと思います。

見た人が2度3度と会っているうちに、継之助のさらに深い部分を見つけてくれて、僕以上に継之助という人物を理解してくれるかもしれません。そんなふうに映画の中で、生きた人物を見てくれるようになればうれしいですね。

取材日:2022年5月17日 ライター:阪 清和 スチール:橋本 直貴 ムービー:村上 光廣

『峠 最後のサムライ』

?2020『峠 最後のサムライ』製作委員会

2022年6月17日(金)全国公開

出演:役所広司 松たか子 香川京子 田中泯 永山絢斗

芳根京子 坂東龍汰 榎木孝明 渡辺大 AKIRA

東出昌大 佐々木蔵之介 井川比佐志 山本學 吉岡秀隆

仲代達矢

監督・脚本:小泉堯史 音楽:加古隆

エンディング曲:「何処へ」石川さゆり(テイチクエンタテインメント)

原作:司馬遼太郎「峠」(新潮文庫刊)

配給:松竹、アスミック・エース

公式 HP:touge-movie.com

?2020『峠 最後のサムライ』製作委員会

ストーリー

慶応 3 年(1867 年)、大政奉還。260 年余りに及んだ徳川幕府は終焉を迎え、諸藩は東軍と西軍に二分していく。 慶応 4 年、鳥羽・伏見の戦いを皮切りに戊辰戦争が勃発した。越後の小藩、長岡藩の家老・河井継之助は、東軍・西軍いずれにも属さない、武装中立を目指す。戦うことが当たり前となっていた武士の時代、民の暮らしを守るために、戦争を避けようとしたのだ。だが、和平を願って臨んだ談判は決裂。継之助は徳川譜代の大名として義を貫き、西軍と砲火を交えるという決断を下す。

妻を愛し、国を想い、戦の無い世を願った継之助の、最後の戦いが始まった……。