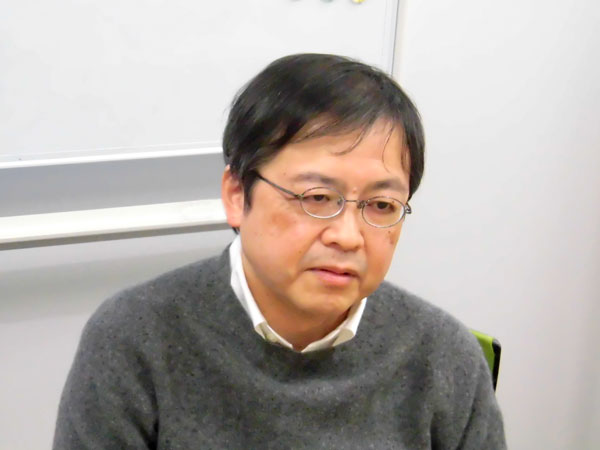

松下隆一氏の流儀「あきらめず、できることをやり続ける」その先に個性が花開く

約30年にわたって京都に在住し、映画やドラマの脚本、ノンフィクション、小説などの創作活動を続けている松下 隆一(まつした りゅういち)さん。

平安時代の京都を舞台に人間の奥底を深く掘り下げた小説は「第一回京都文学賞」の最優秀賞に輝き、出版されました。しかし、これまで道のりは決して順風満帆ではなかったのです。書き続けてきた理由や創作への姿勢、京都で創作を続ける意味などについて、伺いました。

「好きなことをやろう」。それができるのが京都だった。

京都に暮らすようになったきっかけは?

兵庫県で生まれ、高校卒業後は大阪の建設機械メーカーにエンジニアとして就職しました。その後、25歳のときに「KYOTO映画塾」で脚本を学ぶために京都に来て以来、ずっと京都に住んでいます。

「KYOTO映画塾」は、京都・太秦にある松竹撮影所が、映画の制作スタッフを育成するために開講した私塾でした。プロデューサー、監督、脚本、撮影、照明、録音、美術、編集とあらゆるコースがあり、私は脚本コースで2年間、学びました。

なぜ仕事を辞めて、脚本を学ぼうと思ったのですか?

もともと映画と書くことが好きで、その二つを合わせたのが脚本だったのです。創作は中学生くらいからSFを書いていました。星新一さんのショートショートが好きだったんです。コンペで入選したこともありました。

でも、直接のきっかけは、会社での将来に夢が持てなかったことですね。入社3日目にして、人事課長から、こう言われたんです。「高卒の君らは課長以上にはなれません」と。確かに周りは国公立の大学を出た人間ばかりで、とても太刀打ちできそうにもありません。「好きなことをしよう」と、そのときから心に決めていました。

挫折の始まり。そして、恵まれない日々が続く。

卒業後は、すぐに脚本家に?

そんなに簡単ではありませんでした。卒業後しばらくは、時代劇のドラマや映画を製作する会社に所属し、プロットや企画書などを書いていました。しかし、制作技術は一流ながら、脚本を書くという創作系の伝統がない会社だったこともあり、「もうお前を養ってられない。撮影の現場に行け」と、小道具に回されて…。ストレスで胃を壊して、「これはアカン」と逃げるように辞めてしまったんです。

とはいえ、その間も書き続けてはいて、師匠である座頭市シリーズなどで有名な脚本家、中村努先生に指導を受けながら、コンペに出し続けました。1勝99敗といった感じでしたが、出ていくところはそこしかなくて。

1994年には、テレビドラマで脚本家デビューされていますよね?

「KYOTO映画塾」在学中の1993年にシナリオコンクールで最終選考に残り、翌年にはフジテレビのドラマで脚本家デビューしていました。卒業後、ぽつぽつ仕事が入るようになりましたが、年に1本程度ではとても食べていけません。ようやく2007年に日本シナリオ大賞の佳作を受賞することができました。

すでに40歳を超えていましたが、仮免許をもらったような気分で、「これで何とかなる!」と思ったものです。しかし、その後もオファーはなく、仕事が回り始めたのは7年ほど前からです。日本の映画界には脚本家を育てる文化というか余裕がないと痛感しています。賞をとっても、プロらしい活動につなげられるのは、ごくわずかという厳しい世界です。

脚本だけで食べられない時代は他にどんなお仕事をされていたのですか?

ラジオ通販や、企業を紹介するビデオの台本を書いたりしていました。また、出版系のライターとして、インタビュー記事を描いたり、ゴーストライターをしたりと、とにかく何でもやって、食いつないでいました。今、振り返れば、そうやってどんな依頼も断らずに受けてきたのが後に「滋養」になり、すべてがリンクしてうまく回り始めたと思っています。

これからは原作を書かないと生き残れない。

2016年に小説「二人ノ世界」が出版されました。小説を書き始めたきっかけは?

仕事が暇で時間もあったので、小説自体はずっと書いていたのですが、最初に出版されたのが「二人ノ世界」でした。

京都・西陣を舞台に、首から下が不自由な男性と盲目の女性ヘルパーの生活を描きました。この小説はもともと日本シナリオ大賞の受賞作で、非常勤講師として教えていた大学で、学生主体の映画を製作するというので、企画としてあげた脚本でもあったんです。

小説として書き下ろすことにしたのは、近年、映像作品は原作をもとに作られる傾向が強まり、「原作を書かないと生き残れない」という危機感があったからです。

作品は映画化され、昨年から全国で公開されていますね。

映画は、映画学科長だった林海象さんがプロデュースし、永瀬正敏さん主演で撮影されました。2017年には完成し、国際映画祭のノミネート手前まで行ったりしたのですが、予算など諸事情があり、なかなか配給には至りませんでした。

それが、昨年、コロナ禍で大手映画が軒並み先送りになる中、配給が決まったのです。おかげさまで反響は良く、いまだに全国で公開され続けています。皆さんに見ていただくまで長い時間がかかりましたが、何がどう幸いするかわかりません。

社会のマイノリティに光を当てたい。

「第一回京都文学賞」を受賞した2作目の「羅城門に啼(な)く」(原題「もう森へは行かない」)で描きたかったことは?

以前から、平安時代の僧侶、空也上人について描きたいと思っていたのです。疫病が猛威を振るっていた時代、身を投げ出すように人に施しをする姿は尊敬に値します。

ただ、空也上人を主人公にしても真面目すぎて面白くないので、真逆の人物と対比させようという発想でした。主人公のイチのような、どうしようもない犯罪者でも、導かれれば生まれ変われるという、ひとすじの光を希望として描きたかったというのもありますね。

松下さんが書かれる小説の主人公はいずれも、いわゆる社会のマイノリティ(少数派)です。その理由は?

脚本家として、食えない時代に辿り着いたのが、あまり日の当たらない「教育映画」の世界でした。そこで、障がい者や差別を受けている方などマイノリティの生活実態にたくさん触れたんです。

「なんでこんなに虐げられているのか」という理不尽さや憤りを感じ、実態をもっと社会に広めたいと強く思いました。そこからですね。マイノリティの人たちを描くようになったのは。

ストーリー主義ではなく、あくまでも人物主義。

小説でこだわっていることは?

ストーリー展開には興味がなく、「人物の奥行きを描く」ことを意識しています。ストーリーの面白さを描くために人物を描くのではなく、純粋にその人物を掘り下げたいのです。

しかし、人間の奥のどろどろした部分を描くと、どうしても「辛気臭く」なってしまい、「こんな暗い小説は今、受けない」とずっと言われてきました。

この「人物主義」とも言える作風は、20代のときに「KYOTO映画塾」での学びが原点になっています。人物に焦点を当てて掘り下げる黒澤明監督の「人間を彫る」という意識にも通じるものです。

脚本と小説の違いは何でしょう?

脚本はプロデューサーや監督の指示などがあり、いいも悪いも共同作業という面があります。他方、小説は自己完結するぶん難しいですし、やりがいもあります。

どちらも書ける洞察力や表現力は、どうやって身に付けたのでしょうか。

ひたすら人の文章を書き写しました。「写経」ですね。小説や脚本に限らず、表現力を身に付けたければ、自分がいいなと感じる文章を書き写すことが一番の近道だと思っています。リズム感、テンポ、描写、構成、すべてが学べます。

私の場合、お手本は中上健次やフォークナー、ドストエフスキーの小説で、今でも時間の許す限り1日1ページずつ手書きで写しています。プロ野球選手は3日バット振らないと鈍ると言われていますね。書くのも同じ。日頃の鍛錬がないと表現力が鈍ってしまいます。

書くことは地獄。だが、それにまさる喜びがある。

SNSで「書くことは地獄」と書かれていたのをみました。それでも続けてきたのは?

私にとって表現=飯を食べることです。表現を止めると単純に飯を食えなくなるのと、他のことができなかったので、書き続けてきただけです。書いたものは褒めてほしい。けれども、なかなか評価されづらいのが現実。それは地獄です。それでも続けてきた理由のひとつは、仕事の依頼があったときの喜びがあるから。

作業自体はしんどいですが、依頼があるのは何かの役に立っているということです。だからどんな小さな仕事も手を抜きません。

また、先ほど言ったマイノリティの実態に関する問題意識やそれを表現したいという切実な思いもあります。そういうものがなければ、無理に書こうとしても書けなかったと思います。

京都でしか体験できない「本物」の知恵、知性、造形がある

京都という土地への思いは?また、京都で創作活動を行うことをどう考えていますか。

確かに作品の舞台は京都ですが、実はこだわりはありません。しかし、京都が舞台なら注目されやすいということはありますね。また、京都を含めて関西では書き手の絶対数が少ないので、活動していると目立つというメリットはあると思います。

例えば、ノンフィクションを何冊か出版していますが、書くきっかけは、「読ませるノンフィクションを書ける人がいない」という理由で、出版社から声がかかったことでした。書き手の多い東京にいたら埋もれてしまっていたと思います。

そうはいっても京都で創作を続ける最大の理由は、京都が本物志向だからです。ここには本物の知恵、本物の知性があります。伝統工芸や社寺仏閣といった造形物もそうです。垢ぬけていて、洗練されている本物、それは東京でも、他のどんな都市でも体験できないものです。

時代劇の映画は、まさにそういった本物の集大成です。私が学んだ時代劇の世界の人たちは、見上げるような知性を持っていました。京都で学んだのは映画というより、本物の知性、そして人生、人間学です。

石の上にも30年。あきらめないこと。そして、研鑽を積み続けること。

やりたいことを続けながら、食べていくためのアドバイスはありますか?

「あきらめない」その一念です。「10年やっているのに、まだダメ」と言う人がいますが、私に言わせれば、30年同じことを続けていけなければ、好きではないのではないでしょうか。石の上にも30年です。

ただ、好きなだけでも、夢ばかり見ていてもダメです。評価されない現実を受け入れ、分析・研究をしながら研鑽を積むのが大事です。そういう言わば基礎トレーニングをやって初めて個性が活かせます。個性というものはいきなり表現できるものではありません。

ベストを尽くしていると、すべてが繋がるときがやってくる

作品の出版が続いていますね。

今年1月に3作目となる小説「ソウさんとゲンさん」(薫風社)が出版されました。目の見えない爺さんと耳も聞こえない口もきけない爺さんが共に暮らし始め、捨て子を育てる中で人間性に目覚めるという時代劇です。

3月下旬には、新潟水俣病と東日本大震災とコロナ禍を絡めた、社会派の小説「春を待つ」(PHP研究所)が出版されます。

いずれも数年以上前に書き溜めて、出版社にダメ元で預けてあった小説を改稿したものです。「京都文学賞」を受賞したとたんに連絡が来て、立て続けに出版することになりました。腐らずに、自分がやれる範囲でベストを尽くしておいて良かったと思います。1作目が出ても、次がなかなか出せずに、つぶれていく作家は多いですから。

https://www.amazon.co.jp/dp/4569848117

50年、100年後にも、残る作品を。

最後に、今後どんな執筆活動に取り組んでいきたいかをお聞かせください。

依頼があれば何でもやりますが、できれば小説を軸にしていきたいですね。脚本と違って、自己完結でき、自己コントロールできますから。マイノリティを描き、社会に広めたいという想いは変わりません。

人間の生死の分岐点や、生きる美しさを描いてみたいという気持ちもあります。読めば安らかに死んでいけるような作品が書ければ、物書きとして理想ですね。いつ辞めてもいいと思う反面、50年、100年たったときに残る作品を1冊でも残したいという意味では、これからもずっと書き続けていたいですね。

取材日:1月15日 ライター:佐古 和歌子